Grundlegendes Ziel der sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien Europas war die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, wozu auch der Kampf für demokratische Rechte – wie das allgemeine gleiche und geheime Wahlrecht – gehörte. Angesichts der krisenhaften Entwicklung in Europa und in der Welt rückte aber eine weitere Frage zunehmend in den Mittelpunkt der Überlegungen: der Kampf gegen die drohende Kriegsgefahr.[1]

Kein Ereignis bedroht die soziale Lage der arbeitenden Menschen mehr als der Krieg – sind sie es doch, die die Lasten des Krieges oft mit dem Leben bezahlen müssen. Deshalb sahen es die sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien als ihre Pflicht an, die arbeitenden Menschen vor diesem Schicksal zu bewahren.

Wie kann ein Krieg verhütet werden?

Die Frage, wie der Ausbruch eines Krieges verhütet werden kann, spielte schon auf dem Gründungskongress der II. oder Sozialistischen Internationale 1889 in Paris eine zentrale Rolle. Festgestellt wurde, dass Kriege das Produkt der gegenwärtigen kapitalistischen Verhältnisse sind und erst verschwinden werden, wenn die kapitalistische Produktionsweise überwunden ist. Auch der Brüsseler Kongress – zwei Jahre später – befasste sich eingehend mit der Frage des Krieges und stellte in seiner Resolution ebenfalls fest, dass die Wurzeln des Krieges in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung liegen und Frieden erst mit der Überwindung des Kapitalismus geschaffen werden kann. Die Delegierten waren sich aber auch im Klaren, dass die kapitalistischen Verhältnisse nicht in absehbarer Zeit überwunden werden können, und so stellte sich gleichsam für sie die Frage, ob die Arbeiterbewegung unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen in der Lage sei, Kriege durch Massenaktionen zu verhindern. Kriegserklärungen – so wurde gefordert – sollten mit einem Aufruf der Völker zur allgemeinen Arbeitseinstellung beantwortet werden. Auch der Londoner Kongress von 1896 beschäftigte sich eingehend mit der Kriegsfrage und formulierte eine Reihe konkreter Forderungen, um der Kriegsgefahr entgegenzuwirken, so wurde unter anderem die Einsetzung eines internationalen Schiedsgerichts für die friedliche Beilegung von Konflikten zwischen den Nationen gefordert.

Gleich nach dem Londoner Kongress hatten sich die Kriegsspannungen in der Welt verschärft. 1898 unternahmen die Franzosen von Westafrika aus einen Vorstoß nach Faschoda im Sudan – England und Frankreich standen am Rande eines Krieges. Ein Jahr später folgte der Burenkrieg in Transvaal, und im Jahre 1900 begann der Kreuzzug der Großmächte gegen China. Die europäischen Großmächte hatten gemeinsam die Zerstückelung und Aufteilung Chinas geplant. Russland besetzte die Mandschurei, Dairen und Port Arthur. Deutschland erpresste die Pachtung der Bucht von Kiautschou und unterwarf die Chantung-Provinz seiner Kontrolle. England bemächtigte sich des Hafens von Weihaiwei und erklärte das Yangtsetal als englische Einflusssphäre. Frankreich erzwang die Pachtung der Bucht von Kwantung und Vorrechte in der Yunnan-Provinz. Die Fremdherrscher beuteten das Land brutal aus, die Bevölkerung war arm und musste hungern. So kam es zum Aufstand – dem „Boxer-Aufstand“ – gegen die Fremdherrschaft der Europäer. Bei der Verabschiedung einer internationalen Strafexpedition zur Niederschlagung des „Boxeraufstandes“ in China gab Kaiser Wilhelm II. den deutschen Soldaten die Ermahnung mit auf dem Weg: „Es wird kein Pardon gegeben, Gefangene nicht gemacht! Wer Euch in die Hände fällt, sei in Eurer Hand. Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, so möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bekannt werden, daß niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen!“[2]

Kolonialpolitik und Krieg

Die SPD hatte 1900 auf ihrem Parteitag in Mainz sich ausgiebig mit dem Zusammenhang von Kolonialpolitik und Krieg beschäftigt. In der verabschiedeten Resolution hieß es: Die Kolonialpolitik entspringe „in erster Linie dem habgierigen Verlangen der Bourgeoisie nach neuen Gelegenheiten zur Unterbringung des stets anschwellenden Kapitals, sowie dem Drang nach neuen Absatzmärkten“. Diese Politik beruhe „auf der gewaltsamen Aneignung fremder Ländergebiete und der rücksichtslosen Unterjochung und Ausbeutung der in denselben wohnenden Völkerschaften.“ Sie verrohe und demoralisiere die „ausbeutenden Elemente“ selbst, „die ihre Raubsucht durch die verwerflichsten ja selbst unmenschlichsten Mittel zu befriedigen streben“.[3]

Auch der Pariser Kongress der Sozialistischen Internationale vom September 1900 debattierte eingehend die Kolonialpolitik der Großmächte als ein Wesenselement des Krieges. Militarismus und Kolonialismus wurden als zwei Seiten einer neuen Entwicklung der Weltpolitik bezeichnet. Kriege seien keine nationalen Kriege mehr, sondern imperialistische Kriege, Kriege der herrschenden Klassen um Kolonialbesitz, um Märkte und Einflusssphären in Asien und Afrika.

Deutsches Großmachtstreben zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Welt in Einflusssphären der europäischen Großmächte aufgeteilt. Das Deutsche Kaiserreich war mit seiner Kolonialpolitik zu spät gekommen und musste sich im Gegensatz zu Großbritannien und Frankreich mit kleinen und unbedeutenden Gebieten in Afrika und im Fernen Osten abfinden. Seit der Reichsgründung 1871 setzte in Deutschland eine rasante Industrialisierung ein. Deutschland schickte sich an, England wirtschaftlich zu überrunden. Vor allem im Bereich der neuen Industrien, vornehmlich der Elektroindustrie, machte sich Deutschland daran, „eine den Weltmarkt beherrschende Stellung einzunehmen“.[4]

Gestützt auf die gewachsene Wirtschaftsmacht forderte das Deutsche Kaiserreich eine Vergrößerung des eigenen Einflusses und weitere Gebietsgewinne. Das Problem war, dass die Kolonialgebiete zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend verteilt waren. Die deutsche Expansions- und Kompensationspolitikführte zwangsläufig zu Konflikten mit den etablierten Großmächten. Frankreich und Großbritannien hatten sich 1904 in der „Entente Cordiale“ über die Verteilung der afrikanischen Kolonialgebiete verständigt: Marokko fiel der französischen Einflusssphäre zu, Ägypten hingegen der britischen.

Deutschland fühlte sich übergangen und provoziert und befürchtete, durch die Verständigung der beiden Großmächte in eine gefährliche politische Isolation zu geraten. Es trat mehrmals an Russland heran zur Errichtung eines Kontinentalbündnisses, allerdings ohne Erfolg. Russland war bereits mit dem 1892 abgeschlossenen Zweibund ein Bündnis mit Frankreich eingegangen. Als in dem russisch-japanischen Krieg Russland eine schwere Niederlage hinnehmen musste, hielt das Auswärtige Amt die Stunde für gekommen, Druck auf Frankreich auszuüben, um es von der Seite Großbritanniens zu lösen. Das Kaiserreich forderte die Marokko-Frage auf einer einzuberufenden internationalen Konferenz zu regeln. Um diese Forderung zu unterstreichen, stattete Kaiser Wilhelm II. Ende März 1905 dem Sultan von Marokko einen Staatsbesuch ab. Der triumphale Empfang Kaiser Wilhelms in Tanger erregte bei der französischen Regierung und in der Öffentlichkeit großes Aufsehen.

Frankreich war brüskiert und bot im Mai 1905 dem deutschen Kaiserreich eine Beilegung der kolonialen Streitigkeiten nach dem Muster der „Entente Cordiale“ an. Deutschland beharrte aber auf seiner Forderung nach Einberufung einer internationalen Konferenz zur Marokko-Frage, die dann auch im Januar 1906 im spanischen Algeciras stattfand. Auf der Konferenz musste die deutsche Delegation eine schwere diplomatische Niederlage hinnehmen. Nicht Frankreich, das die Unterstützung aller anderen Staaten erhielt, war politisch isoliert, sondern das Deutsche Reich, das sich lediglich auf Österreich-Ungarn als Verbündeten stützen konnte. In der schließlich am 7. April 1906 unterzeichneten „Algeciras-Akte“ wurde zwar die Handelsfreiheit garantiert, zugleich aber auch die Schaffung internationaler Institutionen zur Kontrolle Marokkos vorgesehen, in denen Frankreich besonders stark vertreten war. Die britisch-französische „Entente-Cordiale“ ging gestärkt aus der Konferenz hervor. Die kurzsichtige Drohpolitik, Frankreich in die Enge zu treiben, war gescheitert und führte nur zu einer Festigung der Bande zwischen den Entente-Partnern. Das deutsche Kaiserreich hatte die Marokko-Krise provoziert, nicht weil es elementare wirtschaftliche Interessen in Marokko hatte, sondern um seinen machtpolitischen Anspruch in der Welt zu unterstreichen. Dabei gerieten die europäischen Mächte an den Rand eines Krieges. In Kreisen höherer Heeresoffiziere war ein Angriffskrieg gegen Frankreich erwogen worden, und fest steht auch, dass in der deutschen Reichsleitung die Frage des Krieges zur Debatte stand.

Mit dem Abschluss der „Algeciras-Akte“ war die Lage in Europa keineswegs sicherer geworden. Das Deutsche Reich reagierte auf die Niederlage mit einer Verstärkung seines Flottenbaus und provozierte England so aufs Neue. London antwortete mit dem Abschluss eines Abkommens mit St. Petersburg, in dem beide Mächte sich über ihre jeweiligen Einflusssphären in Vorder- und Mittelasien einigten. Deutschland hatte alles getan, um die anderen Großmächte einander näherzubringen. Die in Deutschland oft empfundene „Einkreisung“ war selber ein Ergebnis der deutschen Außenpolitik. Als England sich um eine Verständigung mit Deutschland über eine Beschränkung der Flottenrüstungen bemühte, wurde es von Kaiser Wilhelm schroff zurückgewiesen. Kaiser Wilhelm II. hatte sich geweigert, „die Frage einer allgemeinen Rüstungsbeschränkung auch nur in den Bereich von Beratungen ziehen zu lassen oder ein Abkommen zu akzeptieren, Konflikte einem Schiedsgericht zur Schlichtung zu unterbreiten.“[5]

Politische Kämpfe auf dem Stuttgarter Kongress

Der Stuttgarter Kongress war der siebente und zugleich größte Kongress der Zweiten Internationale. 886 Delegierte hatten sich in Vertretung von 25 Nationen versammelt. Ein Schwerpunkt war wiederum die Kriegsverhinderung. „Militarismus und internationale Konflikte“ stand als erster Punkt auf der Tagesordnung. Der Kongress analysierte eingehend die mit dem Wettrüsten neu entstandene Lage in Europa und diskutierte ausführlich, wie mit welchen Kampfformen ein Krieg verhindert werden kann. Die von der französischen Delegation eingebrachte Resolution von Jean Jaurés und Edouard Vaillant sah im Kapitalismus den Urgrund des Krieges. „Wie die Wolke das Gewitter, so trägt der Kapitalismus den Krieg in sich“, hieß es da. „Aber Kriege entladen sich nicht wie Gewitter aus Spannungen elementarer Kräfte; sie entspringen einem menschlichen Willensakt und sind daher nicht unabwendbar. Sie können verhütet werden, wenn dem Willensakt der herrschenden Klasse ein Willensakt der Arbeiterklasse entgegengesetzt wird. Die Arbeiterklasse besitze die Kraft, die Katastrophe von Kriegen selbst in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung abzuwenden.“ Zum Schluss der Resolution wurden konkrete Schritte zur Kriegsverhinderung genannt. „Die Verhütung und Verhinderung des Krieges ist durch nationale und internationale Aktionen der Arbeiterklasse mit allen Mitteln, von der parlamentarischen Intervention, der öffentlichen Agitation bis zum Massenstreik und zum Aufstand zu bewirken.“

Gegen diesen Passus wandte sich die von August Bebel geführte deutsche Delegation. Die Propagierung der von der Resolution Jaurés-Vaillant geforderten Kampfmittel – Massenstreik und Aufstand – sei für Deutschland unmöglich und würde die Partei in die größten Schwierigkeiten und Gefahren stürzen. Stattdessen schlug er vor, dass die Arbeiter und ihre parlamentarischen Vertreter verpflichtet seien, „alles aufzubieten, um durch die Anwendung der ihnen am wirksamsten erscheinenden Mittel den Ausbruch des Kriegs zu verhindern, oder, falls ein solcher dennoch ausbrechen sollte, für seine rasche Beendigung einzustehen“.[6] Jaurés argumentierte dagegen. Die Internationale dürfe sich nicht mit vagen Formeln über die Kriegsverhütung begnügen. Die Kampfmethoden gegen den Krieg müssten mit aller Klarheit festgelegt werden. Es dürfe nicht erlaubt sein, „daß das französische und deutsche Proletariat sich im Auftrage und zum Nutzen der Kapitalisten morden, ohne daß die Sozialdemokratie eine äußerte Kraftanstrengung versucht hätte“. Bebel erwiderte, „dass es an einer solchen Kraftanstrengung gewiss nicht fehlen werde, seine Resolution schließe kein zweckmäßiges Mittel der Kriegsverhinderung aus“.[7]

Der Kongress war bemüht, eine Einigung der französischen und deutschen Delegation herbeizuführen. Die Entscheidung über Krieg und Frieden in Europa liege in Berlin und Paris. Nur wenn sich die deutschen und französischen Sozialdemokraten über gemeinsame Aktionen gegen die Kriegsgefahr verständigten und so die Regierung Deutschlands und Frankreichs unter unwiderstehlichen Druck setzten, könne gehofft werden, die Kriegsgefahr abzuwenden.

Der Kongress einigte sich auf eine umfangreiche Resolution. „Kriege zwischen kapitalistischen Staaten sind in der Regel Folgen ihres Konkurrenzkampfes auf dem Weltmarkt, denn jeder Staat ist bestrebt, sein Absatzgebiet nicht nur zu sichern, sondern auch neue zu erobern, wobei Unterjochung fremder Völker und Länder eine Hauptrolle spielt. Diese Kriege ergeben sich weiter aus den unaufhörlichen Wettrüstungen des Militarismus (…) Daher ist die Arbeiterklasse, die vorzugsweise die Soldaten zu stellen und hauptsächlich die materiellen Opfer zu bringen hat, eine natürliche Gegnerin des Krieges.“[8] Die Internationale sei jedoch außerstande, „die in den verschiedenen Ländern naturgemäß verschiedenen, der Zeit und dem Ort entsprechenden Aktionen der Arbeiterklasse gegen den Militarismus in starre Formen zu bannen“.[9]

Seit dem Brüsseler Kongress habe die Arbeiterklasse Aktionen in den verschiedenartigsten Formen unternommen, um den Ausbruch von Kriegen zu verhüten oder ihnen ein Ende zu bereiten, so die Verständigung der englischen und französischen Gewerkschaften nach der Faschoda-Krise zur Sicherung des Friedens, die Aktionen der sozialdemokratischen Parteien im deutschen und französischen Parlament und in den Massenversammlungen während der Marokko-Krise, das Eingreifen der sozialistischen Arbeiterschaft Schwedens zur Verhinderung eines Angriffs auf Norwegen sowie der Kampf der sozialistischen Arbeiter und Bauern Rußlands und Polens, um sich dem vom Zarismus entfesselten Krieg gegen Japan zu widersetzen. All diese Bestrebungen, so betonte die Resolution, „legen Zeugnis ab von der wachsenden Macht des Proletariats und seiner wachsenden Kraft, die Aufrechterhaltung des Friedens durch entschlossenes Eingreifen zu sichern“.[10]

Der 8. Kopenhagener Kongress 1910

Auch der 8. Kopenhagener Kongress, der vom 28. August bis 3. September 1910 tagte, hatte als zentrales Thema die drohende Kriegsgefahr der Großmächte. 896 Delegierte vertraten 24 Länder. Der Kongress stand unter dem Eindruck des verschärften Wettrüstens zur See, des Wettrüstens zwischen England und dem deutschen Kaiserreich. Ein neues Element der Kriegsgefahr sei entstanden: die Gefahr eines Seekrieges zwischen diesen beiden Großmächten um die Vorherrschaft über die Meere. Der Kongress verpflichtete die sozialdemokratischen und sozialistischen Parlamentsabgeordneten, eine weitere Aufrüstung mit allen Mitteln zu verhindern. Im Parlament sollten die dazu nötigen Gelder verweigert werden. Dagegen wurden die Abgeordneten aufgefordert, durch „immer erneuerte Anträge“ die Abrüstung zu fordern. Aufrüstung schaffe keinen Frieden, sondern erhöhe nur die allgemeine Kriegsgefahr, wurde prophezeiisch festgestellt.

1911: Europa steht am Rand eines Krieges

Im Sommer 1911 stand Europa abermals am Rande eines Krieges. Wieder war Marokko Ausgangspunkt der internationalen Krise. Frankreich hatte Unruhen in dem nordafrikanischen Sultanat zum Anlass genommen, erst Rabat und dann Fes zu besetzen. Mit seinen Truppen drang es bis tief ins Landesinnere vor. Das Deutsche Reich sah seine ökonomischen und politischen Belange im Lande bedroht. Der für die Außenpolitik zuständige Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Alfred von Kiderlen-Wächter, war bereit, Frankreich die Vorherrschaft über Marokko zu überlassen, wollte sich aber dieses Zugeständnis durch umfangreiche Gebietsabtretungen im französischen Kongogebiet bezahlen lassen. Um der deutschen Forderung Nachdruck zu verleihen, landete auf Kiderlens Betreiben am 1. Juli 1911 das Kanonenboot „Panther“ im Hafen von Agadir. Zwei Wochen später trug die deutsche Regierung die Forderung nach Abtrennung von Französisch-Kongo offiziell gegenüber Frankreich vor, publizistisch unterstützt vor allem durch den Alldeutschen Verband. Kiderlen hatte sich persönlich bei dem Vorsitzenden des Alldeutschen Verbandes, Heinrich Claß, um eine Unterstützung bemüht.

Die deutsche Führung unter Kaiser Wilhelm II. und Reichskanzler Bethmann Hollweg gedachte, Frankreich durch Drohgebärden an den Verhandlungstisch und zu den gewünschten Gebietsabtretungen zwingen zu können. Frankreich, der Unterstützung Großbritanniens gewiss, war jedoch zu keinen substanziellen Zugeständnissen bereit. Die Verhandlungen gerieten ins Stocken. In Deutschland mehrten sich die Stimmen, die einen Präventivkrieg als einzigen Ausweg sahen. Auch außerhalb des Alldeutschen Verbandes war die Auffassung sehr verbreitet, dass der Krieg unvermeidlich sei. Die Alldeutschen waren eh seit Längerem der Auffassung, „daß der Widerstreit der deutschen Interessen mit denen der Nachbarnationen eines Tages durch die Waffe gelöst werden müsse“.[11]

Den Krieg sehnten sie herbei als den Erwecker aller guten und gesunden Kräfte im Volk. „Der Krieg ist uns Alldeutschen nun einmal nicht der große und blindwütige Zerstörer, sondern der sorgsame Erneuerer und Erhalter, der große Arzt und Gärtner, der die Menschheit auf ihrem Wege zur Höherentwicklung begleitet (…) Wehe dem Volke, das längere Zeit hindurch seiner heilenden und hegenden Hand entraten muß!“[12] Aber auch die Entente-Mächte arbeiteten Pläne für den Ernstfall aus. Kaiser Wilhelm II. und Reichskanzler Bethmann Hollweg wollten es aber nicht wegen Marokko zum Krieg kommen lassen; und so konnte im letzten Augenblick der Ernstfall auf diplomatischem Wege abgewendet werden.

In dem am 4. November 1911 in Berlin unterzeichneten Abkommen verzichtete Deutschland auf jede Art von politischer Einflussnahme in Marokko, erhielt aber die Zusicherung einer ungehinderten wirtschaftlichen Betätigung deutscher Unternehmen. Frankreich musste einen Teil des Kongos an Deutschland abtreten, erhielt dafür aber Gebiete aus deutschem Kolonialbesitz in Togo und Kamerun.

Kriegslust im Deutschen Reich

Nicht nur die Alldeutschen und die Rechtsparteien warfen der Reichsleitung „Kleinmut“ vor. Als Bethmann Hollweg am 9. und 10. November 1911 im Reichstag die deutsche Haltung verteidigte und den Gedanken an einen Präventivkrieg zurückwies, wurde er von verschiedener Seite scharf angegriffen. Der Fraktionsvorsitzendes des Zentrums, Graf Georg von Hertling, meinte, dass die Aufrechterhaltung des Friedens ein hohes Gut sei, „dass es aber zu teuer erkauft sei, wenn es nur auf Kosten unserer Weltgeltung geschehen kann“. Der Vorsitzende der Nationalliberalen, Ernst Bassermann, sprach von einer „Niederlage“, die Deutschland in der Marokko-Krise erlitten habe und warnte das Ausland zugleich, „es möge sich darüber im klaren sein, daß wir unserer nationalen Ehre nicht zu nahe treten lassen, und daß, wenn es darauf ankommt, mit den Waffen Deutschland zu verteidigen, das Ausland ein einiges Deutschland finden wird“. Der Vorsitzende der Deutschkonservativen, Ernst von Heydebrand und der Lasa, meinte, dass mit Nachgiebigkeit kein besserer Platz in der Welt für Deutschland erkämpft werden könne. „Das, was uns der Frieden sichert, das sind nicht die Nachgiebigkeiten, sind nicht die Einigungen, nicht die Verständigungen, sondern das ist unser gutes deutsches Schwert und zugleich das Gefühl, dass die Franzosen wohl mit Recht haben werden, dass wir auch auf eine Regierung zu sehen hoffen, die gewillt ist, dieses Schwert zu gegebener Zeit nicht rosten zu lassen.“ An die Adresse Englands gerichtet, fuhr der Redner fort: Das deutsche Volk wisse nun, „wo sein Feind sitzt. Das deutsche Volk weiß jetzt, wenn es sich ausbreiten will auf dieser Welt, wenn es seinen Platz an der Sonne suchen will, den ihm sein Recht und seine Bestimmung zugewiesen hat, – dann weiß es jetzt, wo derjenige steht, der darüber zu gebieten haben will, ob er das erlauben will oder nicht“. [13]

Die Reichstagsrede August Bebels stand in einem diametralen Gegensatz zu dieser Kriegsrhetorik. Er warnte die Herrschenden vor weiteren Aufrüstungen und deren möglichen Folgen: Von allen Seiten werde weitergerüstet, „bis zu dem Punkte, dass der eine oder andere Teil eines Tages sagt: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende (…) dann kommt die Katastrophe. Alsdann wird in Europa der große Generalmarsch geschlagen, auf den hin 16 bis 18 Millionen Männer, die Männerblüte der verschiedenen Nationen, ausgerüstet mit den besten Mordwerkzeugen, gegeneinander als Feinde ins Feld rücken. Aber nach meiner Überzeugung steht hinter dem großen Generalmarsch der große Kladderadatsch (…) Er kommt nicht durch uns, er kommt durch sich selber. Sie treiben die Dinge auf die Spitze, sie führen es zu einer Katastrophe (…) Die Götterdämmerung der bürgerlichen Welt ist im Anzuge. Seien Sie sicher: sie ist im Anzug! Sie stehen heute auf dem Punkte, ihre eigene Staats- und Gesellschaftsordnung zu untergraben, ihrer eigenen Staats- und Gesellschaftsordnung das Totenglöcklein zu läuten“. Das Protokoll verzeichnete „Lachen“ und große „Heiterkeit“ sowie den Zuruf von rechts: „Nach jedem Krieg wird es besser!“[14]

Die Balkan-Kriege

Am 13. Oktober erklärten die Balkanstaaten der Türkei den Krieg, und nach wenigen Wochen waren sie bis vor Konstantinopel vorgedrungen. Die türkische Herrschaft auf dem Balkan war zu Ende. Gleichwohl bestand die Gefahr, dass der Balkankrieg in einen europäischen Krieg umschlagen könne. Der Sieg der Balkanstaaten unter Serbiens Führung wurde von der österreichischen Regierung als Bedrohung empfunden. Sie sahen in Serbien mit seinen kaum drei Millionen Einwohnern einen gefährlichen Gegner – den Fürsprecher der 7 Millionen Südslawen, die der Habsburgischen Herrschaft unterworfen waren.

Bereits 1908, als Österreich-Ungarn die türkischen Provinzen Bosnien und Herzegowina mit ihrer überwiegend slawischen Bevölkerung annektierte, war es zur Konfrontation mit Serbien gekommen, das die nationale Vereinigung mit den Slawen in den annektierten Provinzen anstrebte. Russland unterstützte die Ansprüche Serbiens, Deutschlands die Ansprüche Österreichs. Die Balkankrise drohte schon damals in einen europäischen Krieg umzuschlagen. Nach der Niederlage im russisch-japanischen Krieg wollte Russland aber keine Konfrontation mit Österreich riskieren. 1912 war die Balkankrise aber wieder aufgeflammt. Serbien war im Krieg gegen die Türkei als Sieger hervorgegangen und erstrebte nun einen Hafen am Adriatischen Meer. Österreich war aber entschlossen, eine Gebietserweiterung Serbiens nicht hinzunehmen. Österreich mobilisierte seine Armee und drohte mit einer militärischen Intervention. Wieder trat Russland an die Seite Serbiens, und es erschien, als wäre ein Zusammenstoß zwischen Österreich und Russland unvermeidlich. Der Weltfriede war in Gefahr, da sowohl Österreich im Dreibund mit Deutschland und Italien verbunden war, und Russland in der russisch-französischen Allianz mit Frankreich.

Der Baseler Kongress

Angesichts der angespannten Lage in Europa trat am 28. Oktober das Büro der Sozialistischen Internationale in Brüssel zusammen und beschloss, einen außerordentlichen Kongress nach Basel für den 24./25. November einzuberufen und gleichzeitig den für 1913 vorgesehenen Kongress in Wien auf 1914 zu vertagen. Vor dem Hintergrund der Balkankriege wollten die Sozialdemokraten und Sozialisten Europas noch einmal ihren Friedenswillen bekunden und ihre Bereitschaft, mit allen Mitteln einen drohenden Krieg zu verhindern. In einem Flugblatt der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz hieß es zum Kongress: „Nächsten Sonntag tritt in Basel der sozialdemokratische Weltkongress gegen den Krieg zusammen. Er wird sich den gewissenlosen Kriegshetzern, den Diplomaten, Offizieren und Fürsten, den profitlüsternden Armeelieferanten und ihren Zeitungssöldnern entgegenstemmen den geeinten Willen des Proletariats der ganzen Erde. Er wird sein der Stimmenchor aller Völker des Erdballs, und diese Völker wollen den Frieden, wollen Frieden um jeden Preis, sind entschlossen, eine Ausweitung des Balkankrieges zum Weltbrande mit allen Mitteln zu wehren.“[15]

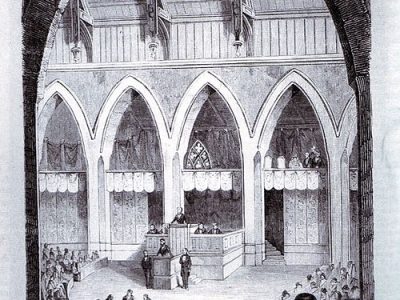

Der Baseler Kongress war vor allem eine eindrucksvolle Friedensmanifestation. Während der Eröffnungssitzung in Gegenwart von 555 Delegierten aus 23 Nationen im Saale der Burgvogtei waren Sonderzüge aus Baden, dem Elsass und allen Teilen der Schweiz in Basel eingetroffen. Tausende Menschen versammelten sich in der Riesenhalle des Münsters und dem weiten Platz, der ihn umgibt. Um 2 Uhr setzte sich der Zug der Delegierten durch die Innenstadt Basels in Bewegung. Am Friedensmarsch beteiligten sich 10 000 bis 15 000 Menschen, angeführt von einer Schar weißgekleideter Kinder mit Birkenzweigen, gefolgt von einem unüberschaubaren Wald roter Fahnen. Als die Friedensdemonstration sich dem Dom näherte, begannen die Kirchenglocken zu läuten. Die Vorsteher der Kirchengemeinde hatten beschlossen, dem Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongress die Tore der Kathedrale zu öffnen. Es sei eine vom christlichen Geist getragene Versammlung, die am Nachmittag hier tagen werde. „Aber weil bei diesem Kongress christliche Grundsätze und Ideen proklamiert werden sollen, darum begrüßen wir auch mit wahrer Sympathie die Männer, die zum Teil aus weiter Ferne zu uns gereist sind“, hieß es vom Kirchenvorstand.[16]

Auf der öffentlichen Versammlung im Münster sprachen führende Sozialdemokraten. Alle Redebeiträge waren von der Sorge durchzogen: Wie kann die drohende Katastrophe, wie kann ein europäischer Krieg verhindert werden. Hatte die Arbeiterklasse die Macht dazu? Der britische Labour-Führer Keir Hardie meinte: „Der Kongreß, der 15 Millionen sozialdemokratischer Wähler vertritt, ist eine gewaltige Macht zum Schutze des europäischen Friedens.“ Victor Adler warnte allerdings: „Von uns Sozialdemokraten hängt es leider nicht ab, ob Krieg wird oder nicht.“ Er nannte einen Krieg ein Verbrechen und warnte die Herrschenden, „daß sich aus diesen Verbrechen, wenn es begonnen werden sollte, automatisch schließen wird der Anfang vom Ende der Herrschaft der Verbrecher“. Jean Jaurés warnte ebenfalls die Regierenden mit den Konsequenzen eines Krieges: „Die Regierungen sollten daran denken, wenn sie die Kriegsgefahr heraufbeschwören, wie leicht die Völker die einfache Rechnung aufstellen könnten, dass ihre eigene Revolution sie weniger Opfer kosten würde als der Krieg der anderen!“[17]

Am folgenden Tag begann die eigentliche Beratung. Die Delegierten verabschiedeten ein umfassendes Manifest. Er stellte mit großer Genugtuung die vollständige Einmütigkeit der sozialistischen Parteien und Gewerkschaften aller Länder im „Kriege gegen den Krieg“ fest. Indem die Arbeiter aller Länder sich gleichzeitig zum Kampfe gegen den Imperialismus erhoben, jede Sektion der Internationale der Regierung ihres Landes den Widerstand der Arbeiterschaft entgegenstellte und die öffentliche Meinung der Nation gegen alle kriegerischen Gelüste mobilisierte, haben sie bisher schon sehr viel dazu beigetragen, den Weltfrieden zu retten. „Die Furcht der herrschenden Klassen vor einer proletarischen Revolution im Gefolge eines Weltkrieges hat sich als eine wesentliche Bürgschaft des Friedens erwiesen.“[18]

Das Manifest endete mit einem leidenschaftlichen Appell. Der Kongress „fordert die Arbeiter aller Länder auf, dem kapitalistischen Imperialismus die Kraft der internationalen Solidarität des Proletariats entgegenzustellen. Er warnt die herrschenden Klassen aller Staaten, das Massenelend, das die kapitalistische Produktionsweise herbeiführt, durch kriegerische Aktionen noch zu verschärfen. Er fordert nachdrücklich den Frieden. Die Regierungen mögen nicht vergessen, dass sie bei dem gegenwärtigen Zustand Europas und der Stimmung der Arbeiterklasse nicht ohne Gefahr für sich selbst den Krieg entfesseln können (…). Es wäre Wahnwitz, wenn die Regierungen nicht begreifen würden, dass schon der bloße Gedanke der Ungeheuerlichkeit eines Weltkrieges die Entrüstung und Empörung der Arbeiterklasse hervorrufen muss. Die Proletarier empfinden es als ein Verbrechen, aufeinander zu schießen, zum Vorteile des Profits der Kapitalisten (…). Das Proletariat ist sich bewusst, in diesem Augenblick der Träger der ganzen Zukunft der Menschheit zu sein. (…) Sorgt dafür, dass die Regierung beständig den wachsamen und leidenschaftlichen Friedenswillen des Proletariats vor Augen haben! Stellt so der kapitalistischen Welt der Ausbeutung und des Massenmordes die proletarische Welt des Friedens und der Verbrüderung der Völker entgegen!“[19]

Wie konnte der Widerstand der SPD gebrochen werden?

Die Beschlüsse der Sozialistischen Internationale auf ihren Kongressen waren in ihrer Antikriegshaltung eindeutig. Die wilhelminische Führung musste also bei Ausbruch eines Krieges mit heftigem Widerstand seitens der SPD rechnen. Die SPD war in der Sozialistischen Internationale die stärkste und einflussreichste Partei. Sie hatte eine Art Vorbildfunktion. In Deutschland selber war sie bei Ausbruch des Krieges mit über einer Million Mitgliedern die größte deutsche Partei und stellte mit 110 Abgeordneten die stärkste Reichstagsfraktion.[20] Die Herrschenden wussten, dass die Sozialdemokratie ihnen bei der Entfesselung eines Krieges erhebliche Schwierigkeiten hätten bereiten können. Aus diesem Grunde wurde wiederholt die Forderung erhoben: Erst die Sozialisten ausschalten, dann den Krieg! Bereits während der ersten „Marokko-Krise“ hatte Kaiser Wilhelm II. in einem Neujahrsbrief an den damaligen Reichskanzler Fürst von Bülow erklärt: „Erst die Sozialisten abschießen, köpfen und unschädlich machen, wenn nötig, per Blutbad, und dann Krieg nach außen. Aber nicht vorher und nicht à tempo.“[21]

Ähnlich dachten auch führende Militärs. Sie hatten die Absicht, bei Kriegsbeginn den SPD-Vorstand zu verhaften und die Partei aufzulösen.[22] Bethmann Hollweg verfolgte eine andere Strategie. Er wollte die Arbeiterschaft langfristig für den Krieg gewinnen. Seiner Überzeugung nach konnte Deutschland einen Krieg nicht ohne das Mitgehen der organisierten Arbeiterschaft führen. Deshalb wollte er auf die Sozialdemokratie zugehen, um sie mit einem „sozialen Kaisertum“ zu versöhnen. Zu diesem Zweck wurde ein äußerer Feind ausgemacht: die Bedrohung durch den russischen Despotismus.Diese Taktik hatte tatsächlich Erfolg.In großen Teilen der Bevölkerung war die Vorstellung verbreitet, Deutschland sei der Angegriffene und verteidige lediglich seine Werte, seine Kultur gegen einen barbarischen Feind. Diese Geisteshaltung hatte auch Teile der SPD erfasst. So schrieb Gustav Noske in der „Chemnitzer Volksstimme“: „Aber was man immer uns angelastet hat, in diesem Augenblick empfinden wir alle die Pflicht, vor allem anderen gegen die russische Knutenherrschaft zu kämpfen. Deutschlands Frauen und Kinder sollen nicht das Opfer russischer Bestialitäten werden, das deutsche Land nicht die Beute der Kosaken (…). Deshalb verteidigen wir in diesem Augenblick alles, was es an deutscher Kultur und deutscher Freiheit gibt, gegen einen schonungslosen und barbarischen Feind.“[23] Konrad Haenisch von der rechten SPD-Reichstagsfraktion schrieb: „Es geht gegen Russland! Nieder mit dem Zarismus!“[24]

Die Wahrheit war aber, dass im Jahre 1914 kein Land das Deutsche Kaiserreich bedroht hat, auch Russland nicht. Nicht, weil das russische Zarenreich grundsätzlich friedliebend gewesen wäre; es war aber den Mittelmächten militärisch weit unterlegen, und zwar in jeder Kategorie. Darin sind sich alle Militärexperten einig. Hinzu kam die Erfahrung von 1905. Der russisch-japanische Krieg endete 1905 mit einer russischen Niederlage, und infolge dieser Niederlage kam es zur russischen Revolution 1905. 1914 gab es in Russland eine starke sozialistische Opposition.Das Zarenreich fürchtete, dass im Zuge eines Krieges mit den Mittelmächten es abermals zu einer proletarischen Revolution kommen könnte, die die Grundfesten des Zarismus in Russland erschüttern würde.

Für erhebliche Teile der SPD-Führung – an der SPD-Basis sah dies deutlich anders aus, wie jüngere historische Forschungen gezeigt haben – war Reichskanzler Bethmann Hollweg das kleinere Übel, weil er angeblich ein Gegner von annexionistischen Kriegszielen sei und sich für eine Lokalisierung des Krieges einsetzen würde. „Das Vertrauen, das die Sozialdemokratie zu überwiegendem Teil in die Persönlichkeit Bethmann Hollwegs setzte, beruhte vornehmlich darauf, daß sie in ihm einen Gegner von Eroberungszielen sah.“[25]

Dies war aber falsch. Bethmann Hollweg war kein Gegner von Eroberungszielen. Er war etwas gemäßigter als weite Teile der Militärs und die „Alldeutschen“, aber auch er hat annexionistische Kriegsziele verfolgt. Gleich zu Beginn des Krieges wurde unter seiner Regie das „Septemberprogramm“ entworfen, in dem die Regierung skizzierte, welche Ziele der Krieg aus deutscher Sicht habe und wie Europa nach einem Sieg des Deutschen Reiches aussehen sollte. Ziel sei es, die Vorherrschaft des Deutschen Reiches in Mitteleuropa auf erdenkliche Zeit zu sichern. Im Zusammenhang mit dem „Septemberprogramm“ wurden weitreichende annexionistische Kriegsziele formuliert. Das „Septemberprogramm“ sollte geheim bleiben, und Reichskanzler Bethmann Hollweg verbot jede öffentliche Diskussion über die Kriegsziele. Eine öffentlich geführte Debatte über die deutschen Kriegsziele hätte die Propaganda von der russischen Bedrohung und vom Verteidigungskrieg entlarvt. Bethmann Hollweg hatte wiederholt zu verstehen gegeben, dass Deutschland unbedingt als der Angegriffene erscheinen müsse, da nur so politisch die Sozialdemokratie für den Krieg zu gewinnen sei. Die eigenen Kriegsziele wurden verschleiert und stattdessen eine russische Bedrohung an die Wand gemalt. In Wirklichkeit gab es gar keine russische Bedrohung. Die Bevölkerung wurde gezielt getäuscht. „Die Unterstützung einer breiten Öffentlichkeit unter Einfluss der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung war freilich nur zu gewinnen, wenn es gelang, die offensive Absicht defensiv zu verkleiden.“[26]

Die SPD bewilligt 1914 die Kriegskredite

Als am 4. August 1914 im Reichstag über die Kriegskredite abgestimmt wurde, gab die SPD-Reichstagsfraktion geschlossen ihre Zustimmung.[27] Die einstimmige Zustimmung der SPD-Fraktion täuschte aber eine Einigkeit innerhalb der SPD vor, die es so gar nicht gab. In der parteiinternen Sitzung der SPD-Reichstagsfraktion am 3. August 1914 entschieden sich 78 Abgeordnete für die Bewilligung der Kriegskredite, 14 stimmten allerdings dagegen, darunter Karl Liebknecht, Georg Ledebour und der Fraktionsvorsitzende Hugo Haase. Haase beantragte, die gemeinsame Erklärung der Fraktion durch Philipp Scheidemann im Reichstag verlesen zu lassen. Andere Fraktionskollegen widersprachen und forderten die Verlesung durch Haase, der nicht nur wie Scheidemann Vorsitzender der Fraktion, sondern auch des Parteivorstandes war. Haase weigerte sich nachdrücklich, ließ sich aber, von zahlreichen Fraktionsmitgliedern bestürmt, schließlich dazu bewegen, die Erklärung im Namen der Fraktion abzugeben.[28] Diese Erklärung war ein Kompromiss einer fünfköpfigen Kommission, die sich bemühte, zwei an sich unvereinbare Positionen zu vereinen – die der Kriegsbefürworter und die der Kriegsgegner. In ihr wurde gesagt, dass der Krieg die Folge der imperialistischen Politik sei, die eine Ära des Wettrüstens herbeigeführt und die Gegensätze unter den Völkern verschärft habe. Doch nun stehe man „vor der ehernen Tatsache des Krieges“. Es gelte, die Gefahr des „russischen Despotismus“ abzuwehren und die Kultur und die Unabhängigkeit des eigenen Landes sicherzustellen. „Für unser Volk und seine freiheitliche Zukunft steht bei einem Sieg des russischen Despotismus, der sich mit dem Blute der Besten des eigenen Volkes befleckt hat, viel, wenn nicht alles auf dem Spiel. Es gilt, diese Gefahr abzuwehren (…).“ Dann folgte der entscheidende Satz: „Da machen wir wahr, was wir immer betont haben: Wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich.“[29]

Als die SPD-Fraktion im August 1914 im Reichstag die Kriegskredite bewilligte, war dies für die meisten von ihnen ein erhabenes Erlebnis. Die Parteipresse schrieb: „Der ganze Reichstag war einig. Wer hätte das so vor wenigen Wochen für möglich gehalten. Alle politischen Gegensätze, alle prinzipiellen Bedenken, alles was die Parteien trennte, ist wie weggeflogen.“[30] Sozialdemokratische Führungspersönlichkeiten wie Friedrich Ebert, Wilhelm Keil, Hermann Molkenbuhr und Philipp Scheidemann äußerten sich tief beeindruckt über die „große Reichstagssitzung“, die von „überwältigender Wirkung gewesen sei“. Eduard David stellte tief bewegt fest: „Der ungeheure Jubel der gegnerischen Parteien, der Regierung, der Tribünen, als wir uns zur Zustimmung erheben, wird mir unvergessen sein. Es war im Grunde eine uns dargebrachte Ovation.“[31] Das Faszinierende war für die rechten Sozialdemokraten „der Eindruck, nach Jahrzehnten der Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung nun endlich einmal zu der Nation dazugehören zu dürfen“.[32] Mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten wurde dies von ihnen mit der Hoffnung auf Integration in die Gesellschaft verbunden, die sie bislang als „vaterlandslose Gesellen“ ausgegrenzt hatte.

Der Beschluss der SPD-Reichstagsfraktion kam für die meisten Zeitgenossen völlig überraschend, stand er doch im Gegensatz zu all dem, was die Partei jahrelang zuvor proklamiert hatte. Noch am 25. Juli 1914 hatte der „Vorwärts“ eindringlich vor der Kriegsgefahr gewarnt: „Gefahr ist im Verzuge. Der Weltkrieg droht! Die herrschenden Klassen, die Euch in Frieden knechten, verachten, ausnutzen, wollen Euch als Kanonenfutter mißbrauchen. Überall muß den Machthabern in den Ohren klingen: Wir wollen keinen Krieg! Nieder mit dem Kriege! Es lebe die internationale Völkerverbrüderung!“[33]

Wie kam es zur Kehrtwende der SPD?

Am 28. Juli 1914, an dem Tag, an dem Österreich den Krieg an Serbien erklärte, demonstrierten in den Städten Deutschlands Hunderttausende gegen die drohende Kriegsgefahr. Allein in Berlin gab es 27 Massenveranstaltungen.[34] Auf Initiative der SPD haben in diesen Tagen, kurz vor Ausbruch des Krieges, bis zu 750 000 Menschen sich an Antikriegsdemonstrationen beteiligt.

Und nun feierte die SPD-Mehrheitsfraktion im Reichstag den Krieg als nationales Einheitserlebnis. Eine erstaunliche Entwicklung! Wie ist es zu dieser Kehrtwendung gekommen? Der Aufruf des SPD-Parteivorstandes zu Massenversammlungen gegen den Krieg in der Extraausgabe des „Vorwärts“ vom 25. Juli 1914 war der Höhepunkt der Antikriegsbewegung. Dieser Aufruf war weitgehend von Hugo Haase formuliert. Am 28. Juli 1914 fuhr Haase nach Brüssel zur Sitzung des Internationalen Sozialistischen Büros (ISB), um dort zusammen mit anderen europäischen Vertretern sozialdemokratischer und sozialistischer Parteien Maßnahmen gegen den drohenden Krieg zu erörtern.[35]

In Abwesenheit des entschieden gegen den Krieg eingestellten Parteivorsitzenden Haase „kehrte die nunmehr von rechten Zentristen Ebert, Molkenbuhr und Scheidemann dominierte Parteiführung in Berlin dieser Ausrichtung bereits den Rücken und ordnete sich bald vollständig den Vorgaben der Regierungspolitik unter“.[36] Innerhalb der Parteiführung gab es eine Machtverschiebung nach rechts und damit verbunden die Aufgabe der sozialdemokratischen Antikriegspolitik. Schon am 25. Juli hatte der auf dem äußersten rechten Parteiflügel stehende Reichstagsabgeordnete Albert Südekum dem Staatssekretär Clemens Delbrück in einer privaten Besprechung zugesagt, dass die Sozialdemokraten im Kriegsfall ihre „vaterländischen Pflichten“ erfüllen würden, und am 29. Juli räumte er alle Unsicherheiten der Regierung über mögliche Widerstandsmaßnahmen der Arbeiterbewegung aus dem Weg, indem er Bethmann Hollweg mitteilte, die „in Berlin anwesenden Mitglieder des Parteivorstandes hätten ihm bestätigt, daß keinerlei wie immer geartete Aktion (General- oder partieller Streik, Sabotage oder dgl.) geplant oder auch nur zu befürchten sei“.[37]

Die rechte Parteiführung hat bereitwillig die Beteuerungen der Reichsleitung übernommen, sie verfolge keine Eroberungsabsichten und wolle sich für eine Lokalisierung des Krieges auf dem Balkan einsetzen und stellte alle Widerstandsmaßnahmen gegen den Krieg ein. In dieser entscheidenden Situation wäre es aber sehr hilfreich gewesen, wenn die SPD mit Massenmobilisierung und Aufklärungsarbeit Druck auf die Reichsleitung ausgeübt hätte, um mäßigend auf den österreichischen Bundesgenossen einzuwirken.[38]

Diesen Zusammenhang haben auch – im Gegensatz zu der rechten Parteiführung – zahlreiche sozialdemokratische Zeitungen klar erkannt. So schrieb die „Volksstimme“ aus Lüdenscheid am 24. Juli: „Was da unten in Österreich geschieht, ist nichts anderes als die Vorbereitung zum Krieg (…). Es wird von der deutschen Regierung abhängen, ob der Krieg ausbricht oder nicht“, und der traditionell überwiegend kriegsgegnerisch eingestellte „Vorwärts“ drohte: „Die Deutsche Sozialdemokratie macht die deutsche Regierung mitverantwortlich für alle künftigen Schritte Österreichs.“ Die „Volkszeitung“ aus Leipzig schrieb am 27. Juli: „Die deutsche Regierung braucht nur zu wollen und sie verhindert den Weltbrand.“[39]

Das Deutsche Reich verfolgte aber eine Politik, die die Kriegsgefahr grundlegend erhöhte. Sie ist nicht dem den Weltfrieden gefährdenden Verbündeten in den Arm gefallen, sondern hat ihn geradezu ermuntert, gegen Serbien vorzugehen. Die deutsche Regierung gab den Österreichern freie Hand zu einem Krieg gegen Serbien, auf die Gefahr hin, damit einen Krieg mit Russland hervorzurufen. In diesem entscheidenden Augenblick reagierten die führenden Sozialdemokraten nicht mit einer Intensivierung ihrer Antikriegspolitik, sondern gaben im Gegenteil „ihre Bemühungen um den Erhalt des Friedens nunmehr bereits fast vollständig auf“.[40]

Ein verhängnisvoller Fehler! Denn es gab durchaus eine Chance, den Krieg zu verhindern. Angesichts der Breite der Antikriegsbewegung im Juli 1914 hätte die SPD durchaus die Möglichkeit gehabt, die Reichsleitung von ihrer den Krieg vorbereitenden Politik abzuhalten. Hinzu kam, dass selbst die Spitzen des Kaiserreiches kurz vor Ausbruch des Krieges eine Kehrtwendung vollzogen haben. Nachdem Kaiser Wilhelm II. und Bethmann Hollweg mit ihrem „Blankoscheck“ Österreich-Ungarn geradezu ermuntert haben, militärisch gegen Serbien vorzugehen, sind sie dann doch vor Ausbruch des Krieges unsicher geworden.

Als die serbische Regierung zur Überraschung der meisten Zeitgenossen das von Österreich-Ungarn gestellte Ultimatum weitestgehend annahm, bezeichnete Kaiser Wilhelm das Dokument der serbischen Regierung als eine brillante Leistung: „Das ist mehr, als man erwarten konnte! Ein großer moralischer Erfolg für Wien; aber damit fällt jeder Kriegsgrund fort.“[41] Die Militärs waren entsetzt: Der Kaiser ist wieder einmal umgefallen – wie 1905 und 1911. Hatte er doch noch kurz zuvor, am 6. Juli, dem Industriellen Gustav Krupp gegenüber erklärt: „Diesmal falle ich nicht um.“[42] Bethmann Hollweg hat es unterlassen, diese Erklärung des Kaisers rechtzeitig und im vollen Wortlaut an die Regierung in Wien weiterzuleiten. War dies Absicht oder ein Versehen? Bethmann Hollweg selber hatte stets die Hoffnung, dass England sich aus dem sich abzeichnenden Krieg heraushalten würde. Als sich aber abzeichnete, dass England nicht neutral bleiben würde, bekam er offenbar Panik und versuchte, Österreich zu bremsen: „Wir sind zwar bereit, unsere Bündnispflicht zu erfüllen, müssen es aber ablehnen, uns von Wien leichtfertig und ohne Beachtung unserer Ratschläge in einen Weltbrand hineinziehen zu lassen.“[43]

Die Kehrtwendung kam allerdings zu spät. Beide Stellungnahmen zeigen aber in aller Deutlichkeit, dass selbst in der Führung des Kaiserreiches große Unsicherheiten vorhanden waren. Hätte die Sozialdemokratie in dieser entscheidenden Situation geschlossen und entschlossen ihre Aktivitäten um den Erhalt des Friedens nicht aufgegeben, wäre dies mit Sicherheit nicht ohne Wirkung geblieben. Natürlich wären Repressionsmaßnahmen seitens der Regierung zu erwarten gewesen. Sehr treffend hat aber ein sozialdemokratischer Soldat in einem Feldpostbrief diesen Zusammenhang ausgedrückt: „Uns im Felde stehenden Sozialdemokraten, die wir täglich das Blut unserer Freunde und so manches braven Genossen haben fließen sehen, die wir an uns selbst beobachten, wie langsam, aber sicher unsere Nerven durch den Krieg zermürbt werden, uns drängt sich immer entschieden der Gedanke auf: Die denkbar größten Opfer, die gebracht worden wären, um diesen unsinnigen Krieg zu verhindern, sie werden verschwunden gegenüber dem Strömen von Blut, dem unermesslichen Jammer dieses Krieges.“[44]

Zum Autor Bernhard Sauer

Dr. Bernhard Sauer ist ein deutscher Historiker, der zeitweise als Lehrer arbeitete. Er hat insbesondere zur Geschichte der deutschen Freikorps sowie zur Frühgeschichte der NSDAP und der SA publiziert. Weitere Informationen unter http://www.bernhard-sauer-historiker.de/.

[1] Eine ausführliche Darstellung zu dem Thema in: Bernhard Sauer.Der Erste Weltkrieg – ein Verteidigungskrieg, Berlin 2023.

[2] Zit. nach: Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Deutschland im Ersten Weltkrieg, Frankfurt am Main 2013, S. 13 f.

[3] Zit. nach: Julius Braunthal, Geschichte der Internationale, Band I, Berlin/Bonn 1978, S. 313.

[4] G. Hirschfeld, G. Krumeich, Deutschland im Ersten Weltkrieg, S. 12.

[5] J. Braunthal, Geschichte der Internationale, Band 1, S. 345.

[6] Zit. nach: ebd., S. 341.

[7] Zit. nach: ebd., S. 342.

[8] Zit. nach: ebd., S. 370.

[9] Zit. nach: ebd., S. 343.

[10] Zit. nach: ebd., S. 343 f.

[11] Alfred Kruck, Geschichte des Alldeutschen Verbandes, 1890-1939, Wiesbaden 1954, S. 66.

[12] Zit. nach: ebd., S. 69.

[13] Zit. nach: Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen, Deutsche Geschichte 1806-1933, Band 1, Bonn 2002,S. 312.

[14] Zit. nach: ebd., S. 313.

[15] Laura Polexe, Netzwerke und Freundschaft. Sozialdemokraten in Rumänien, Russland und der Schweiz an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Göttingen 2011, S. 83.

[16] Zit. nach: J. Braunthal, Geschichte der Internationale, Band 1, S. 351.

[17] Zit. nach: ebd., S. 351.

[18] www.hohenlohe-ungefiltert.de „Krieg dem Kriege“ – Manifest des Baseler Friedenskongresses im Jahr 1912.

[19] Zit. nach: ebd.

[20] Dieter Groh, Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die deutsche Sozialdemokratie am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Frankfurt a. M. 1973, S. 733.

[21] Zit. nach: Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914-18, Düsseldorf 1961 und 2013, S. 30.

[22] Eberhard v. Vietsch, Bethmann Hollweg, Staatsmann zwischen Macht und Ethos, Boppard am Rhein, 1969, S. 214 f.

[23] Zit. nach: Wolfgang Wette, Gustav Noske, Eine politische Biographie, Düsseldorf 1987, S. 139.

[24] Konrad Hänisch, Die deutsche Sozialdemokratie in und nach dem Weltkriege, zit. nach: Eugen. Prager: Das Gebot der Stunde, Geschichte der USPD, Berlin/Bonn 1980, S. 30.

[25] E. v. Vietsch, Bethmann Hollweg, S. 217.

[26] Zit. nach: H. A. Winkler, Der lange Weg nach Westen, S. 333.)

[27] Staatssekretär Clemens von Dellbrück bezeugte später, „dass es die Folge der Bethmannschen Politik gewesen sei, wenn die Sozialdemokratie geschlossen den Kriegskrediten zugestimmt habe“. E. v. Vietsch, Bethmann Hollweg, S. 216.

[28] Vgl. Eugen Prager: Das Gebot der Stunde. Geschichte der USPD, Berlin/Bonn 1980, S. 21.

[29] Zit. nach: ebd., S. 19 f.

[30] Zit. nach: Wolfgang Kruse: Krieg und nationale Integration. Eine Neuinterpretation des sozialdemokratischen Burgfriedensschlusses 1914/15, Essen 1994,S. 98.

[31] Zit. nach: ebd., S. 105.

[32] W. Kruse, Krieg und nationale Integration, S. 104.

[33] Aufruf des Parteivorstandes vom 25. Juli 1914 im „Vorwärts“. Zit. nach: Susanne Miller, Die SPD vor und nach Godesberg, in: Susanne Miller/Heinrich Potthof, Kleine Geschichte der SPD, Darstellung und Dokumentation 1848 bis 1983, Bonn 1983, S. 73.

[34] Vgl. J. Brauntal, Geschichte der Internationale, S. 358. Kaiser Wilhelm bemerkte über die Friedenskundgebung: „Die Sozen machen antimilitaristische Umtriebe in den Straßen; das darf nicht geduldet werden, jetzt auf keinen Fall; im Wiederholungsfall werde ich Belagerungszustand proklamieren und die Führer samt und sonders, tutti quanti einsperren lassen.“ Zit. nach: ebd.

[35] Die Sitzung des ISB fand unmittelbar nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarn an Serbien statt. Es wurde ein Beschluss gefasst, in dem die Arbeiter aller in Betracht kommenden Nationen zu verstärkten Demonstrationen gegen den Krieg, für den Frieden, für eine schiedsgerichtliche Lösung des österreichisch-serbischen Konflikts aufgefordert wurden.

[36] W. Kruse, Krieg und Nationale Integration, S. 49.

[37] Zit. nach: ebd., S. 51. Bethmann Hollweg nahm das Angebot sofort an und betonte „daß wir mit allen Mitteln versuchen müssen, diese nie wiederkehrende Gelegenheit zu ergreifen, um die Sozialdemokratie auf eine nationale und monarchistische Grundlage zu stellen.“ Der Kanzler lehnte aber für den Augenblick jegliche Konzession, wie etwa die Aufhebung der Ausnahmegesetze, ab und stellte lediglich für die Zeit nach dem Krieg Konzessionen in Aussicht: „Wenn derartige Conzessionen gemacht werden sollen und können, so müssen sie nach getaner Arbeit als Lohn und nicht im Voraus als Prämie gegeben werden.“ Zit. nach: F. Fischer, Griff nach der Weltmacht, S. 272 f.

[38] Nach Einschätzung von Karl Kautsky wären einem entsprechenden Aufruf gegen die drohende Kriegsgefahr nicht nur erhebliche Teile der Arbeiterschaft, sondern auch große Massen der nicht proletarisch arbeitenden Schichten des deutschen Volkes hätten sich ihm angeschlossen. „Bei einer solchen Stimmung hätte die deutsche Regierung unmöglich einen großen Krieg entfesseln können. Die deutsche Sozialdemokratie konnte den Weltfrieden retten, ihr Ansehen und damit das des deutschen Volkes in der Welt wäre unendlich gewachsen durch die Niederlage, die sie der kriegerischen deutschen Regierung bereitete.“ https://www.marxists.org/deutsch/archiv/kautsky/1919/krieg/index.html. (aufgerufen 12. Februar 2021).

[39] Zit. nach: W. Kruse, Krieg und nationale Integration, S. 46 f.

[40] Ebd., S. 48.

[41] Zit. nach: Imanuel Geiss (Hrsg.), Julikrise und Kriegsausbruch 1914. Eine Dokumentensammlung, Band II, Hannover 1963, S. 184 f.

[42] Zit. nach: Christopher Clark. Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. München 2013, S. 667.

[43] Zit. nach: I. Geiss, Julikrise und Kriegsausbruch 1914, S. 290.

[44] Zit. nach: W. Kruse,Krieg und nationale Integration, S. 188.