Autor: Daniel Ossenkop

Nach dem Scheitern der Revolution von 1848 folgte eine Phase des politischen Stillstands. In Folge der fortschreitenden Industrialisierung kam es zu immer schwierigeren Lebensbedingungen für die einfachen Arbeiter, die sich nach und nach in der Arbeiterbewegung organisierten und Gewerkschaften ins Leben riefen. Aus diesen kristallisierten sich die Sozialisten als politische Kraft heraus, die sich zu den bereits vertretenden Demokraten, Liberalen und Konservativen gesellten. Liberale und Demokraten gründeten 1859 den Deutschen Nationalverein, der die Verfassung von 1849 wieder aufgreifen wollte. Am 06. Juni 1861 gründeten führende Mitglieder des Vereins die Deutsche Fortschrittspartei, die für die Einigung Deutschlands unter Führung Preußens eintrat. Minister sollten für ihre Entscheidungen voll verantwortlich sein und Staat und Kirche getrennt werden. Bereits 1862 konnte sie im preußischen Abgeordnetenhaus die Mehrheit erreichen.

Es kam bald zu einem Konflikt, der sich hauptsächlich um militärische Reformen in Preußen drehte. In erster Linie sollte das Heer vergrößert werden, was das Parlament aber ablehnte. Wilhelm I. empfand dies als Angriff auf die Rechte der Krone, das Parlament lehnte die Erhöhung des Wehretats ab.

Im September 1862 ernannte er auf Anraten seines Kriegsministers Albrecht von Roon den Gesandten in Paris, Otto von Bismarck, zum Ministerpräsidenten. Dieser bemühte sich vor allem um die Liberalen, die der Heeresreform nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber standen. Nach dem Sieg im deutsch-dänischen Krieg 1864 und dem Triumpf bei Königgrätz über Österreich 1866 brach dann die Opposition nach und nach zusammen.

Der deutsch-dänische Krieg wurde geführt, da Dänemark Schleswig annektiert hatte. Nach dem Sieg über Dänemark erhielt Preußen Schleswig, Österreich Holstein. Doch es sollte nicht lange dauern, bis es zwischen den beiden dominierenden Mächten im deutschen Bund zu Streitigkeiten kam. Bismarck wollte Preußen als dominierende Macht im Norden, Österreich Schleswig-Holstein als neuen Staat in den Bund aufnehmen. Bismarck lehnte dies entschieden ab. Am 08. April 1866 schloss er ein Bündnis mit Italien. Österreich schloss mit Frankreich ein Geheimabkommen für den Fall des österreichischen Sieges im aufkommenden Krieg. Nach dem 01. Juni entsandte Bismarck preußische Truppen in das österreichische Holstein. Österreich beantragte erfolgreich die Mobilisierung des Bundesheeres (außer Preußen) durch die Zustimmung von Bayern, Württemberg, Hannover und Sachsen. Bismarck erklärte den Deutschen Bund für aufgelöst und befahl weiteren preußischen Truppen, in Hannover und Sachsen einzumarschieren. Bereits Ende Juni war das gesamte Bundesheer besiegt, das österreichische Heer wurde am 03. Juli bei Königgrätz geschlagen. Aus diplomatischer Sicht war es nun wichtig, den Krieg schnell zum Abschluss zu bringen und Österreich einen annehmbaren Friedensvertrag anzubieten, auch wenn Wilhelm I. zunächst dagegen war und umfangreiche Gebietsabtretungen fordern wollte. Bismarck konnte ihn aber im letzten Moment davon abbringen. Stattdessen proklamierte er folgende Ziele: Auflösung des Deutschen Bundes, Ausschluss Österreichs, Formierung des Norddeutschen Bundes und Zusage an die süddeutschen Städte, sich ebenfalls in einem Bund zu organisieren. Diesen Zielen stimmte dann auch Napoleon III. zu.

Der Norddeutsche Bund bestand aus 22 Einzelstaaten und den Städten Hamburg, Bremen und Lübeck. Am 01. Juli 1867 wurde die Verfassung verabschiedet.

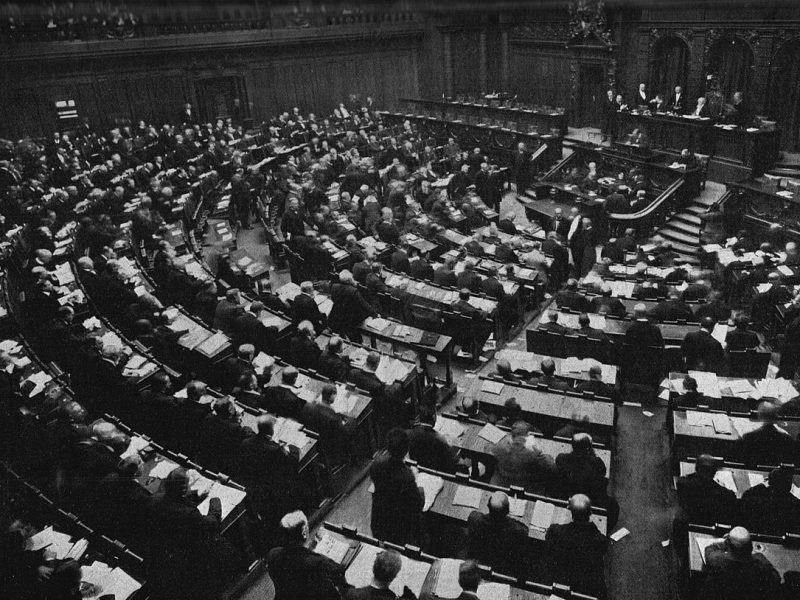

Bismarcks Ziel war mittelfristig ein geeintes Deutschland. Im Norden war ihm dies bereits gelungen. 1867 wurden im Deutschen Zollverein ein Zollbundesrat und ein Zollparlament eingerichtet, um die Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd zu verbessern. Dies klappte anfangs allerdings nicht wirklich gut. Aus den süddeutschen Staaten zogen viele antipreußische Abgeordnete in das neu gegründete Parlament ein. Diese Haltung sollte sich erst ändern, nachdem Frankreich zunehmend aggressiver gegenüber den Deutschen auftrat.

Nach dem preußischen Sieg war in Frankreich eine sehr antideutsche Stimmung an der Tagesordnung. Der Konflikt verschärfte sich, als der Linie Hohenzollern-Sigmaringen 1869/70 die spanische Krone angeboten wurde. Frankreich hätte sich bei Annahme derselben in einer Art Umklammerung befunden. Bismarck war sehr daran gelegen, die Verhandlungen um ein Bündnis zwischen Österreich und Frankreich zu stören und überzeugte Erbprinz Leopold davon, die Krone anzunehmen. Die Familie verzichtete aber letztendlich nach Absprache mit dem preußischen König darauf. Frankreich wollte nun von Wilhelm I. eine Garantie dafür, dass die Hohenzollern für alle Ewigkeit auf die spanische Krone verzichten würden. Wilhelm I. ließ sich allerdings auf nichts festlegen und weigerte sich, den französischen Botschafter persönlich zu empfangen. Dies teilte er in der sogenannten Emser Depesche Bismarck mit und bat ihn, diese in unveränderter Form der Presse zukommen zu lassen. Bismarck kürzte sie allerdings in einer Form, die die Forderung Frankreichs als übertrieben und anmaßend erscheinen ließ. Dies hatte einen deutlichen Effekt auf die Stimmung in den deutschen Gebieten, allerdings auch in Frankreich. Die Menschen dort waren empört und verlangten Vergeltung. Der Druck wurde so groß, dass man schließlich am 19. Juli 1870 Preußen und damit den vertraglich zum Beistand verpflichteten süddeutschen Staaten den Krieg erklärte.

Der Krieg sollte nicht sehr lange dauern. Die Zusammenarbeit zwischen Preußen, Württemberg, Bayern und Baden führte letzten Endes zu einem Einheitsgefühl, das Bismarck durchaus so erwartet hatte und es zu nutzen verstand. Am 02. September 1870 kapitulierte der größte Teil der französischen Armee bei Sedan, im Zuge derer auch Napoleon III. in Gefangenschaft geriet. Zwei Tage später wurde die Republik ausgerufen und das Volk griff zu den Waffen gegen die Deutschen Armeen. Dieser brach erst zusammen, als man Paris einnehmen konnte. Am 28. Januar 1871 wurde ein Waffenstillstand vereinbart, am 26. Februar der Vorfriede von Versailles. Am 10. Mai wurde der endgültige Vertrag in Frankfurt a.M. unterzeichnet, in dem Frankreich Elsass-Lothringen abtreten und Reparationen von fünf Milliarden Francs zahlen musste.

Bismarck war nun am Ziel: Am 18. Januar 1871 wurde im Spiegelsaal von Versailles das Deutsche Kaiserreich ausgerufen. Die Kaiserkrone erhielt der preußische König Wilhelm I. Bismarck entsprach damit den Wünschen der deutschen Nationalisten, die Volksversammlung war in die Proklamation aber nicht involviert. Bismarck ist auf dem folgenden Gemälde in weißer Uniform dargestellt. In Wirklichkeit hat er diese allerdings nicht getragen, sie soll ihn hier lediglich gesondert hervorheben.

Nach Kriegsende kam es im neu ausgerufenen Kaiserreich zu einer deutlichen Belebung der Wirtschaft. Auch die Infrastruktur wurde deutlich ausgebaut, insbesondere das Schienennetz. An der Börse kam es zu einem regelrechten Boom, da viel günstiges Geld verfügbar war. Neue Firmen wurden gegründet. In der Weltwirtschaftskrise von 1873 platzte diese Blase und das Reich rutschte in eine mehrjährige Depression.

Währenddessen kam es zu zahlreichen politischen Entwicklungen. 1870 war in Preußen aus Katholiken das Zentrum, dass 1871 bereits zweitstärkste Kraft im Reichstag wurde. Bismarck war dem Zentrum alles andere als freundlich gesinnt, da er seine Mitglieder als Gegner des Reiches ansah. Er reagierte rasch. Im Kanzlerparagraph von 1871 wurde es Pfarrern unter Strafe verboten, von der Kanzel politische Themen anzusprechen. Im März 1872 wurde das Schulaufsichtsgesetz verabschiedet. In Preußen wurde der Kirche die geistliche Aufsicht über die Schulen entzogen und eine staatliche Schulaufsicht geschaffen. Im gleichen Jahr wurde der Jesuitenorden auf dem Reichsgebiet verboten. Wer Geistlicher werden wollte, musste von nun an in einer deutschen Universität studieren und ein „Kulturexamen“ ablegen. 1875 wurde die Zivilehe als einzig gültig erklärt.

Die Zentrumspartei blieb dennoch bestehen und konnte sogar zahlreiche weitere Stimmen gewinnen. 1878 musste er viele der beschlossenen Maßnahmen aufheben.

Zum Zeitpunkt der Reichsgründung waren die Arbeiter bereits gut organisiert. Am 23. Mai 1863 war der „Allgemeine Deutsche Arbeiterverein“ von Ferdinand Lassalle gegründet worden. 1869 wurde in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gegründet. Beide verbanden sich 1875 in Goth

a zur SAP, der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. 1890 nannte sie sich um in Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD.

Die Konservativen und Liberalen zeigten sich beunruhigt über den starken Zulauf zur neuen Arbeiterpartei, insbesondere nach der Weltwirtschaftskrise von 1873. Bismarck veranlasste für den 21. Oktober 1878 das Gesetz „wieder die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“, in dem Versammlungen und Feste verboten wurden. Wie schon beim Zentrum konnten alle Verbote die Partei nicht auflösen, sie wuchs sogar noch an. Von 1878 bis 1890 steigerte sich die Zahl der SPD-Wähler von 415.000 auf 1.427.000. Ab 1890 wurde das Sozialistengesetz nicht weiter verlängert.

Der Kampf gegen die Sozialisten bedeutete aber keineswegs, dass Bismarck nichts für die Arbeiterschaft tun wollte. Durch seine Sozialgesetze und die Arbeiterversicherung wollte er die Lage der Arbeiter verbessern. Am 17. November 1881 wurde dieses Programm im Reichstag angekündigt. Im Juni 1883 wurde Krankenversicherung eingeführt, am 27. Juni 1884 die Unfallversicherung. Am 22. Juni 1889 folgte die Alters- und Invaliditätsversicherung.

Auch der Außenpolitik drückte Bismarck seinen Stempel auf. Sein berühmter Satz, Deutschland sei saturiert, richtete sich vor allem an die anderen europäischen Mächte, die dem neuen Kaiserreich skeptisch gegenüber standen. Frankreich blieb ein potentieller Gegner, da es nach wie vor auf eine Revanche aus war. Aus diesem Grund versuchte Bismarck von Anfang an, es politisch zu isolieren. 1872 kam es zum Abschluss des Dreikaiserabkommens zwischen dem Deutschen Reich, Österreich und Russland. Trotzdem kam es zwischen Russland und Österreich zu Konflikten um den Balkan, die aber noch einmal gütlich beigelegt werden konnten. 1881 wurde das Abkommen erneuert, 1884 scheiterte es aber an den unüberbrückbaren Differenzen zwischen dem Zaren und der Donaumonarchie. Bereits 1879 hatten das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn ein Beistandsabkommen im Fall eines russischen Angriffs geschlossen. Bei einem Krieg gegen eine andere Macht sollte der jeweils andere Partner neutral bleiben. Dieses Abkommen ging als der Zweibund in die Geschichte ein. Italien trat diesem Bund am 20. Mai 1882 bei. Am 18. Juni 1887 schloss Bismarck mit Russland einen geheimen Rückversicherungsvertrag ab. Gleichzeitig bemühte er sich, Großbritannien nicht in Unruhe zu versetzen und so neutral zu halten.

Er versuchte auch, zwischen Russland und Österreich zu vermitteln. Die Russen hatten 1877/78 das Osmanische Reich besiegt und stellten nun Ansprüche auf den Balkan, der zuvor von den Türken besetzt war. Im Sommer 1878 trafen sich Abgeordnete aller drei Mächte in Berlin. Das Zarenreich verzichtete auf Großbulgarien und erhielt dafür Teile von Besserabien. Rumänien sowie Serbien und Montenegro wurden unabhängig. Österreich-Ungarn sollte Bosnien und Herzegowina besetzen dürfen, Zypern fiel an Großbritannien.

Gleichzeitig versuchte das Deutsche Reich, an Kolonien zu kommen. Dies erwies sich insofern als schwierig, als dass es weder über eine schlagkräftige Marine verfügte noch wirklich große Gebiete verfügbar waren, die noch keiner anderen Großmacht gehörten. Dennoch wurde am 06. Dezember 1882 der „Deutsche Kolonialverein“ in Frankfurt a.M. gegründet. Erster Präsident wurde Hermann Fürst zu Hohenlohe-Langeburg. 1884 folgte die „Gesellschaft für deutsche Kolonisation“ in Berlin. 1887 verbanden sich beide zur Deutschen Kolonialgesellschaft. 1884 hatte Bismarck trotz all seiner Bedenken zugestimmt, von Kaufleuten im Vorfeld erworbene Gebiete zu deutschen Schutzgebieten zu erklären. Dazu zählten Deutsch-Südwestafrika, Namibia, Togo und Kamerun, Nordost-Guinea und die Marshall-Inseln. Dies wurde auch von Großbritannien anerkannt.

Nach dem Tod Kaiser Wilhelms I. am 09. März 1888 übernahm zunächst sein ältester Sohn Friedrich III. die Herrschaft. Dieser war allerdings bereits sehr krank und starb am 15. Juni. Nach ihm kam sein Sohn Wilhelm II. an die Macht. Er geriet bald mit Bismarck aneinander, den er am 20. März 1890 zum Rücktritt zwang.

Wilhelm II. war bekannt dafür, zwar eine Vorliebe für moderne Technologie zu besitzen, ansonsten aber eher eine altmodisch-romantische Vorstellung zu haben. Er hatte eine große Schwäche für Uniformen und das Militär im Allgemeinen. Er forcierte den Flottenbau, was vor allem Großbritannien unruhig werden ließ.

Innenpolitisch versuchte er, den Staat mit den Arbeitern zu versöhnen. Diese Politik verfolgte er allerdings nur so lange bis er merkte, dass er durch alle seine Maßnahmen nicht dazu führten, dass die Arbeiter ihre Oppositionsrolle gegenüber der Regierung aufgaben.

1893 wurden die Auslandsmärkte für die deutsche Industrie geöffnet und die Schutzzölle gelockert. Dies führte zu einem Wirtschaftsaufschwung, auch wenn sich die Großgrundbesitzer im „Bund der Landwirte“ gegen die neue Politik wehrten.

Unter dem neuen Reichskanzler Graf Leo von Caprivi wurde der Ruckversicherungsvertrag mit Russland nicht verlängert. Mehrere Abkommen mit Großbritannien schürten das Misstrauen in Russland, das sich daraufhin Paris zuwandte. Damit war nun eine Gefahr entstanden, die Bismarck immer befürchtet hatte: Die Möglichkeit eines Zweifrontenkrieges.

Literatur:

Müller, Helmut M. Schlaglichter der deutschen Geschichte. 2., aktualisierte Auflage 2003. Mannheim, 2004.

Ullrich, Volker. Die nervöse Großmacht 1871-1918. Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs. 2. Auflage 2010. Frankfurt a.M., 2007.