In Deutschland begann eine moderne Verfassungsentwicklung nach dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahre 1806 zunächst auf einzelstaatlicher Ebene.

Der Deutsche Bund

Auf dem Wiener Kongress im Jahre 1815 versuchten einige maßgebliche Staatsmänner, Europa neu zu ordnen. Der gewünschte neue deutsche nationale Bundesstaat wurde zwar nicht gebildet, dennoch ergab sich die Gründung des Deutschen Bundes, eines locker gefügten Staatenbundes aus 37 Monarchien und 4 Stadtrepubliken. Durch Artikel 13 der Deutschen Bundesakte vom 8. Juni 1815 waren diese 41 Mitgliedstaaten aufgefordert, eigene Verfassungen zu erlassen, in denen die ständige Vertretung des Volkes gesichert werden konnte. Zwar war diese Festlegung ungenau und ließ mehrere Interpretationen zu, aber so viel stand fest, es sollte eine Vertretungskörperschaft geben, deren Kompetenzen die Machtfülle der Monarchen bzw. der Regierenden einschränkten. Allerdings gaben nur einige Fürsten der Mittel- und Kleinstaaten ihrem Land eine Verfassung, so der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, nicht aber die Herrscher von Preußen und Österreich.

Der Deutsche Bund bestand von 1815 bis 1866 als ein Bund deutscher Einzelstaaten. Bei Gründung im Jahre 1815 umfasste der Deutsche Bund 34 souveräne Fürstenstaaten und 4 Freie Städte, im Jahre 1866 waren es neben den Freien Städten nur noch 28 deutsche Staaten. Von ausländischen Staaten gehörten Dänemark für Holstein und Lauenburg, England für Hannover sowie die Niederlande für Luxemburg und Limburg zum Deutschen Bund. Die bestimmenden Mächte waren Preußen und Österreich.

Das einzige Bundesorgan war die Bundesversammlung, auch Bundestag genannt, und bestand aus den Gesandten der Einzelstaaten; ständiger Tagungsort war in Frankfurt am Main. Eine Entwicklung hin zu einem Nationalstaat war ausgeschlossen, da den Gliedstaaten die Souveränität garantiert war. Der Versuch im Revolutionsjahr 1848/49, den Deutschen Bund in einen nationalen Bundesstaat umzuwandeln, scheiterte.

Im Jahre 1866 zerbrach der Deutsche Bund nach einem Beschluss der Bundesversammlung, ein Bundesheer gegen Preußen zu mobilisieren. Diesem Beschluss lag ein Antrag Österreichs zugrunde und Preußen erklärte daraufhin seinen Rücktritt vom Bundesvertrag. Aber der entscheidende Grund für das Auseinanderbrechen des Deutschen Bundes war letztlich, weil den aufkommenden nationalen Erwartungen an einen Einheitsstaat nicht entsprochen werden konnte.

Der Norddeutsche Bund

Anstelle des Deutschen Bundes wurde nach dem Krieg von 1866 (Preußen – Österreich um die Vorherrschaft in Deutschland) der Norddeutsche Bund geschaffen. Unter Ausschaltung Österreichs und unter der Führung des Königreichs Preußen vereinigte der neue deutsche Bundesstaat 22 Mittel- und Kleinstaaten nördlich des Mains sowie die Freien Städte Hamburg, Bremen und Lübeck. Der Norddeutsche Bund war die Vorstufe des Deutschen Reiches von 1871 und stellte im Prozess der deutschen Einigung eine Zwischenstufe dar, die von den europäischen Mächten gerade noch akzeptiert wurde.

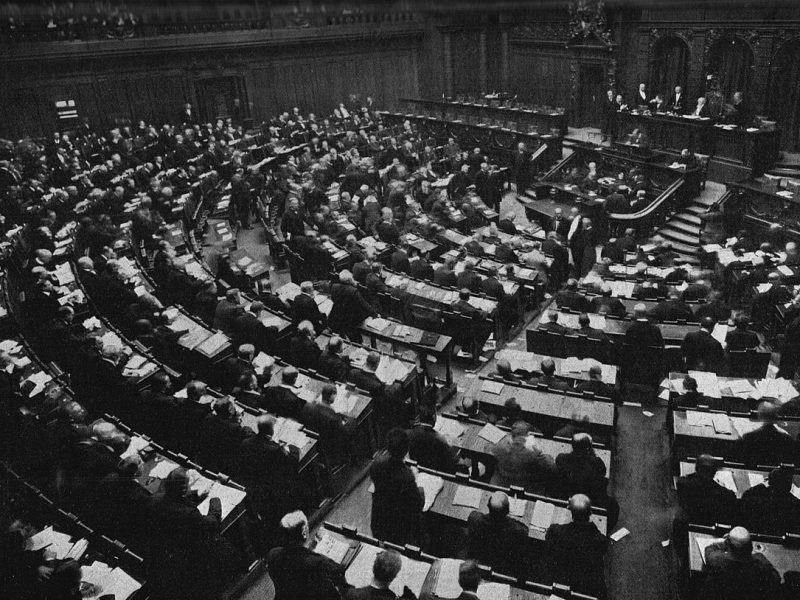

Die Oberhoheit Preußens manifestierte sich auch dadurch, dass der König von Preußen erblicher Präsident des Norddeutschen Bundes wurde. Ihm zur Seite stand der Bundesrat, bestehend aus den Vertretern der einzelnen Bundesstaaten, in dem der vom Präsidenten des Bundes ernannte Kanzler den Vorsitz einnahm. Kanzler wurde der preußische Ministerpräsident Bismarck. Neben dem Bundesrat, der das eigentliche Regierungsorgan des Bundes war, gab es noch den Reichstag, der aus allgemeinen, gleichen und direkten Wahlen hervorgegangen war. Mit den föderalistischen Elementen im Bundesrat und den liberalen Elementen im gewählten Reichstag versuchte Bismarck sowohl die süddeutschen Fürsten zum Beitritt zum Norddeutschen Bund zu ermuntern als auch die öffentliche Meinung für seinen Weg der deutschen „Einigung von oben“ zu gewinnen.

Das deutsche Kaiserreich

Bismarcks Bemühungen führten letztendlich zum Erfolg. Im Jahre 1871 wurde das Deutsche Reich gegründet und der König von Preußen im Spiegelsaal von Versailles vom Großherzog Friedrich von Baden zum „Deutscher Kaiser“ proklamiert. Die Reichsverfassung entsprach im Wesentlichen der Verfassung des Norddeutschen Bundes, wobei die Vormachtstellung Preußens unangefochten bestehen blieb. Der Deutsche Kaiser, zugleich König von Preußen, führte weiter den Vorsitz im Bundesrat und Bismarck blieb als Reichskanzler preußischer Ministerpräsident. Die Verfassung erlaubte dem Kaiser, den Reichskanzler zu ernennen und auch wieder zu entlassen, den Reichstag einzuberufen und ihn auch wieder aufzulösen. Außerdem würde der Kaiser für den Fall eines Krieges der Oberbefehlshaber sein.

Bundesrat und Bundestag wurden in der Tradition des Deutschen Bundes und des Norddeutschen Bundes fortgesetzt. Allerdings stellte sich mit dem Bundesrat, in dem die Vertreter der Landesfürsten und der drei Freien Städte saßen, das neue Deutsche Reich zunächst als ein Fürstenbund wie 1815 dar. Aber dem Bundesrat gegenüber stand nun ein Reichstag, der aus allgemeinen und gleichen Wahlen hervorgegangen war und eine echte Vertretung der Gesamtheit des Volkes darstellte. Die Reichsverfassung wurde bis in die letzten Wochen des 1. Weltkrieges beibehalten. Erst im Oktober 1918 erfolgte die Bindung des Reichskanzlers und der Staatssekretäre an das Vertrauen des Parlamentes.

Die Reichsverfassung legte fest, dass an der Spitze der deutschen Einzelstaaten der Landesherr steht. Er allein ernennt und entlässt die Minister und die höheren Staatsbeamten. Er allein regiert und bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik. Die deutschen Landesherren und die Senate der Hansestädte sind souverän und niemand für ihre Handlungen verantwortlich.

In den Länderverfassungen ist das Zweikammersystem vorgesehen, und der Landesherr beruft beide Kammern ein. Die Erste Kammer besteht aus dem Herrenhaus und dem Reichsrat, aber die Zweite Kammer ist das Abgeordnetenhaus und geht aus Wahlen hervor. Die Zweite Kammer kann vom Landesherrn aufgelöst werden, doch ist in der Verfassung festgeschrieben, dass für baldige Neuwahl Sorge zu tragen ist. Das aktive Wahlrecht und die passive Wählbarkeit sind von einer gewissen, bei beiden verschieden abgestuften Steuerleistung, dem Zensus, abhängig. Das Zensuswahlrecht war in Preußen und in den meisten konstitutionellen Monarchien von 1849-1918 in Kraft.

Das Zensuswahlrecht ist ein eingeschränktes Wahlrecht, das die Wahlberechtigung vom Nachweis eines bestimmten Vermögens oder von einer bestimmten Steuerzahlung abhängig macht. Das Zensuswahlrecht war in den konstitutionellen Monarchien des 19. Jahrhunderts weit verbreitet. In Preußen z.B. war von 1849-1918 ein relatives Zensuswahlrecht in Kraft, dem zufolge die Wahlberechtigten nach ihrem Steueraufkommen in drei Klassen eingeteilt wurden und jede der Klassen indirekt die gleiche Anzahl von Abgeordneten in den preußischen Landtag wählte. Das hatte zur Folge, dass z.B. 1849 die Wähler aus der 1. Klasse (4,7 % der Wahlberechtigten) ebenso viele Abgeordneten wählten wie die Wähler der 2. Klasse (12,6 % der Stimmberechtigten) und die der 3. Klasse, die 82,7 % der Wahlberechtigten umfasste.

Das Wahlrecht für das Deutsche Reich ist in einem bereits für den Norddeutschen Bund erlassenen Wahlgesetz geordnet. Es sieht für die Wahlen zum Reichstag vor, dass dieser aus allgemeinen und direkten Wahlen mit geheimer Abstimmung hervorgeht. Das Wahlrecht ist ein allgemeines, da jeder männliche Deutsche, der das 25. Lebensjahr zurückgelegt hat, ohne Unterschied des Besitzes, des Steuersatzes, des Berufes und des Bildungsgrades zur Wahl berechtigt ist. Das Wahlrecht ist auch ein gleiches, da kein Deutscher mehr als eine Stimme abzugeben hat und es ist auch ein direktes, da der Abgeordnete von den Wählern selbst gewählt wird und nicht, wie z.B. bei den Wahlen zum preußischen Abgeordnetenhaus von gewählten Wahlmännern. Generell muss der Gewählte in seinem Wahlbezirk die absolute Mehrheit erlangt haben; es gibt aber Landtagswahlgesetze, die bei mehreren Kandidaten denjenigen als gewählt betrachten, der nur die einfache Mehrheit erhalten hat.

Bei der Wahl zu einer Gemeindevertretung war festgeschrieben, dass diese aus kenntnisreichen, erfahrenen und vertrauenswürdigen Männern zu bestehen hat. Das Wahlrecht war regelmäßig an den Besitz des Gemeindebürgerrechts geknüpft, an wirtschaftliche Selbständigkeit und an die Vollendung des vierundzwanzigsten Lebensjahres.

Die Weimarer Republik

Eine Änderung erfuhr das Wahlrecht mit der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 (Weimarer Republik) mit Artikel 22, in dem es zunächst heißt, dass die Abgeordneten in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von den über zwanzig Jahre alten Männern und Frauen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen sind.

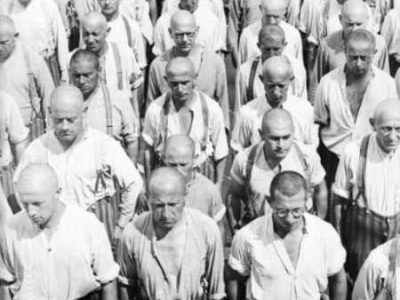

Nationalsozialismus

Während der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur von 1933 bis 1945 waren bereits 1933 die Wahlkämpfe durch Terror und Verfolgung gegenüber politischen Gegner gekennzeichnet. In demselben Jahr beraubte das Ermächtigungsgesetz für die Dauer von vier Jahren Reichstag und Reichsrat ihrer demokratischen Rechte. Das ursprünglich nur für vier Jahre vorgesehene Gesetz wurde mehrfach verlängert und erhob bis zum Mai 1945 den Ausnahmezustand zur Verfassungswirklichkeit.

Zwar war das Wahlrecht de jure das alte geblieben, doch die Wahlen gerieten zu einer schlechten Komödie. Wer konnte schon geheim abstimmen, wenn an der einzigen Kabine im Wahllokal demonstrativ ein „Braunhemd“ stand und der Ansicht war, „jeder wählt sowieso die NSDAP und kann sich somit die Mühe sparen, in die Kabine zu gehen; auch das Einfalten des Wahlzettels erübrigt sich, da ja jeder die NSDAP wählt und das jeder weiß und somit auch einsehen darf“.

Die Bundesrepublik

Für die Bundesrepublik Deutschland begann im Mai 1945 stufenweise der demokratische Wiederaufbau. Die länderübergreifende Organisation Westdeutschlands erfolgte mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Verabschiedung des Grundgesetzes im Mai 1949.

Wahlen und Wahlrecht begründen sich aus dem demokratischen Grundprinzip und werden mit Art. 20 GG verfassungsrechtlich verankert: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“

Nur für eine Gebietsneugliederung sieht der Art. 29 GG eine direkte Abstimmung vor, während die Teilnahme an Wahlen gemäß Art. 38 GG geregelt ist. Das Wahlrecht der Bundesrepublik Deutschland beruht auf den Grundsätzen der allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahl.

Allgemein besagt, dass alle Staatsbürger unabhängig von Geschlecht, Rasse, Sprache, Einkommen oder Besitz usw. stimmberechtigt sind.

Die Wahl muss unmittelbar in dem Sinne sein, dass die Wähler die Abgeordneten ohne die Zwischenschaltung eines anderen Gremiums direkt bestimmen.

Gleich meint, dass der Zählwert der Stimmen aller Wahlberechtigten gleich sein muss.

Das Prinzip der geheimen Wahl wird gewährleistet, dass der Wähler eine nicht von anderen erkennbare Wahlentscheidung treffen kann.

Frei fügt den vorgenannten klassischen Erfordernissen nichts Neues hinzu, sondern summiert noch einmal die Erfordernisse an Wahlen in freiheitlichen Demokratien.

Das Wahlsystem der Bundesrepublik Deutschland ist ein Verhältniswahlsystem. Der Wähler besitzt „zwei Stimmen“. Die Erststimme gibt er dem Kandidaten seines Wahlkreises und mit seiner Zweitstimme wählt er unter den verschiedenen Listen aus, die von den Landesverbänden der Parteien aufgestellt werden. Das bedeutet, die Erststimme ist eine Persönlichkeitswahl und die Zweitstimme ist die Listenwahl.

Wahlen und Wahlrecht

Es war ein weiter Weg, der von den Wahlen in der Zeit des Altertums bis hin zu den heutigen modernen Wahlen führte. Dieser Verlauf wird in dieser Serie von Marianne Eule zur Geschichte der Wahlen und des Wahlrechts nachgezeichnet. Einen Überblick der Serie erhalten Sie hier.