Entwickelt hat sich das Wahlrecht im Laufe eines langen historischen Prozesses und im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde es durch fünf Wahlrechtsgrundsätze zu einem demokratischen Wahlrecht ausgeprägt. Es entspricht dem heutigen Demokratieverständnis, dass Wahlen allgemein, gleich, unmittelbar, geheim und frei sind.

Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl

Mit dem Grundsatz der Allgemeinheit wird der Kern der politischen Gleichheit konkretisiert und mit der Auflage verbunden, dass prinzipiell zunächst alle Staatsangehörigen wahlberechtigt sein müssen. Unzulässig ist demnach, das Wahlrecht an Voraussetzungen wie z.B. das Geschlecht, die Rasse oder Konfession, den Besitz oder das Einkommen zu knüpfen. Zulässig hingegen sind Wahlausschließungsgründe, wie z.B. das Fehlen geistiger Reife, einer entsprechend festgelegter zu kurzer Dauer des Wohnsitzes oder das Unterlassen der formalen Registrierung bzw. Wohnsitzanmeldung. Der Ausschluss von Analphabeten vom Wahlrecht ist heute nicht mehr üblich. Bezüglich der Festlegung der geistigen Reife spielt das Wahlalter eine große Rolle. Bis in die 1960er Jahre galten allgemeine die Vollendung des 21. Lebensjahres und danach die des 18. Lebensjahres als die Altersgrenze, ab der eine Wahlausschließung nicht mehr gegeben war. Allgemein gilt das Wahlalter von 18 gegenwärtig als internationaler Standard.

Grundsatz der Gleichheit der Wahl

Der spezielle Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit bezieht sich auf das Stimmgewicht und untersagt Differenzierungen bei der Gewichtung, wie sie beim Klassen- oder beim Pluralwahlrecht vorgesehen sind; es gilt der Grundsatz „one man, one vote“.

- Das Klassenwahlrecht bedeutet eine Unterteilung der Wählerschaft in zahlenmäßig divergierende Gruppen nach Steueraufkommen u.ä., die die gleiche Anzahl von Abgeordneten wählen.

- Das Pluralwahlrecht bedeutet, dass bestimmte Wähler mehrere Stimmen haben. Das Pluralstimmrecht diente auch der Absicherung von Interessenpositionen.

Ein weiterer Grundsatz der Gleichheit im Wahlrecht bezieht sich auf das Wahlsystem selbst, da von diesem letztendlich die Gleichheit des Erfolgswerts abhängt. So kann es bei einer Mehrheitswahl insofern keinen gleichen Erfolgswert geben, als nur die Mehrheitsstimmen berücksichtigt werden. In diesem Wahlsystem ist streng darauf zu achten, dass die Wahlkreise über die gleiche Größe verfügen.

Bei einer Verhältniswahl gilt ebenfalls das Gebot der Erfolgswertgleichheit. Hier liegt das Problem in der Bestimmung eines Verrechnungsmodus, mit welchem eine proportionale Umsetzung der Stimmen in Mandate gesichert wird.

Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl

Der Grundsatz der Unmittelbarkeit verfügt, dass die abgegebenen Stimmen bestimmten oder zumindest bestimmbaren Kandidaten zugerechnet werden. Das bedeutet das Verbot der Mediatisierung (Übertragung) des Wählerwillens und es ist demnach unzulässig, dass Parteien nach der Stimmabgabe noch Veränderungen in der Reihenfolge ihrer Listenkandidaten vornehmen dürfen. Dennoch verstößt nicht jede mittelbare Wahl gegen den Grundsatz der Unmittelbarkeit, wenn z.B. wie in den USA und in Finnland der Präsident formal betrachtet indirekt über vom Volk gewählte Wahlmänner gewählt wird.

Grundsatz des Wahlgeheimnisses

Ein weiterer wichtiger Wahlrechtsgrundsatz legt fest, dass die Stimmabgabe geheim zu geschehen hat, da nur so eine freie Wahlentscheidung gesichert ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Wähler geheim abstimmen muss oder über seine Wahlentscheidung nicht öffentlich reden darf. Es ist aber vorgeschrieben, dass alle erforderlichen rechtlichen und organisatorischen Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit die Möglichkeit einer geheimen Stimmabgabe besteht und der Wähler durch die Tatsache, dass er sich für diese Möglichkeit entscheidet, keinerlei Nachteile zu befürchten hat.

Grundsatz der Freiheit der Wahl

Der Grundsatz Wahlfreiheit verlangt schließlich, dass die Ausübung des Wahlrechts ohne Zwang, Nötigung, Kontrolle oder sonstige unzulässige Beeinflussung von außen zu gewährleisten ist. Mit unzulässiger Beeinflussung ist aber nicht der Wahlkampf mit seinen oftmals propagandistischen Begleiterscheinungen gemeint, sondern ganz im Gegenteil bilden solche Maßnahmen erst die Voraussetzungen für eine Willensbildung, die schließlich zu einer freien Wahlentscheidung befähigt.

Ein weiteres Element der Wahlfreiheit ist die freie Kandidatenkonkurrenz mit der Möglichkeit der Auswahl zwischen verschiedenen politischen Kräften und Persönlichkeiten. Im Allgemeinen bezieht sich diese individuelle Wahlfreiheit gewöhnlich auf die Kandidaten, die von den politischen Parteien nominiert worden sind. Es ist aber auch möglich, den Anwendungsbereich der Wahlfreiheit auf die Vorphase der Kandidatenaufstellung auszudehnen. Dieses geschieht z.B. mit der Einbeziehung des Volkes in die „Vorwahlen“ in vielen nordamerikanischen Einzelstaaten.

Ausgelöst durch die „Wahlmüdigkeit“ vieler Bürger stellt sich die Frage, ob diese Form der „Wahlfreiheit“ mit dem Geist des Wahlrechts konform geht oder ob mit der Einführung einer gesetzlichen Wahlpflicht dem eher Genüge getan wird. Die Zulässigkeit einer solchen Einführung lässt sich aus dem Auftrag des Staatsvolks herleiten, da ein Staatsvolk als Staatsorgan verpflichtet ist, seine verfassungsmäßigen Funktionen auszuüben. Eine gesetzliche Wahlpflicht setzt die Wahlfreiheit in keiner Weise außer Kraft, lediglich der Gang zur Wahlurne ist dann nicht mehr freigestellt.

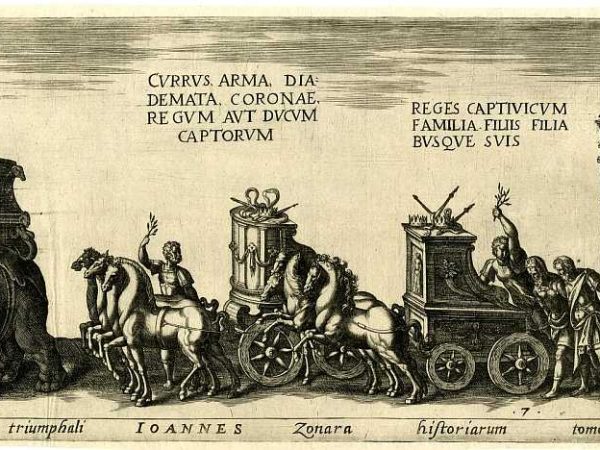

Wahlen und Wahlrecht

Es war ein weiter Weg, der von den Wahlen in der Zeit des Altertums bis hin zu den heutigen modernen Wahlen führte. Dieser Verlauf wird in dieser Serie von Marianne Eule zur Geschichte der Wahlen und des Wahlrechts nachgezeichnet. Einen Überblick der Serie erhalten Sie hier.