Bereits Konrad Adenauer kritisierte in seiner Weihnachtsansprache 1955 die Kommerzialisierung des Weihnachtsfests. Seitdem ist diese global vorangeschritten und immer weniger Menschen verbinden mit Weihnachten Religion und Glaube. Grund genug, sich den Wurzeln des Weihnachtsfests zu widmen und die Veränderungen in den vergangene Jahrhunderten aufzuzeigen. Es wäre schade, wenn künftige Generationen mit Weihnachten als erstes den Coca-Cola-Weihnachtsmann verbinden würden.

Die Geburt Christi

Gerade in Deutschland ist das Krippenspiel von Kindern am Heiligen Abend populär. Geschildert wird die in diesen Aufführungen dargestellte Geburt Christi in Bethlehem in einem Stall im Lukas-Evangelium:

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.

Lk, 2,1-7

In den anderen Evangelien findet sich diese Geburtsgeschichte nicht wieder – im Matthäus-Evangelium werden vor allem die Zweifel Josefs an seiner Vaterschaft behandelt. Im Johannes-Evangelium heißt es „Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.“, was letztlich dieselbe theologische Botschaft wie im Lukas-Evangelium: Dass Jesus als Gottes Sohn Mensch wird.

Gerade im aktuellen politischen Kontext der globalen Flüchtlingsbewegungen findet diese jahrhundertealte Erzählung Anklang.

Warum feiern wir Weihnachten am 25. Dezember?

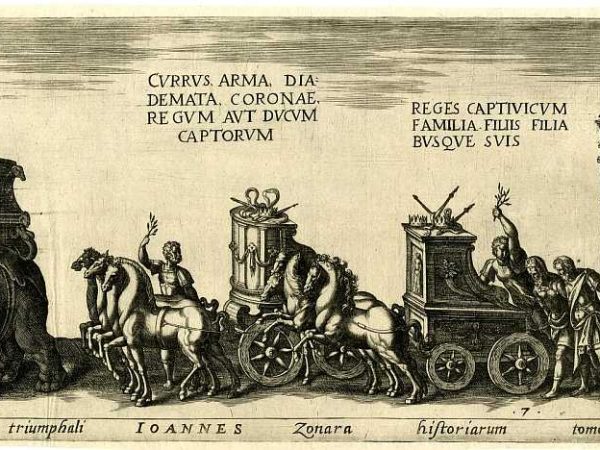

Warum wir Weihnachten am 25. Dezember feiern, ist letztlich nicht zweifelsfrei zu beantworten – es gibt verschiedene Erkläransätze. Naheliegend ist im Hinblick auf die Christianisierung Europas die „Übernahme“ der Wintersonnenwende und des Fests des römischen Sonnengottes Sol. Schon seit Urzeiten hatten die Menschen um die Zeit des heutigen Weihnachtens Winterfeste begangen und damit einen „Volksglauben“ und vielerlei Traditionen begründet. Ein andere – ebenfalls nachvollziehbare – Erklärung setzt eher auf die Symbolik, dass Gott keine Unvollkommenheit zulasse. Nach dieser Auffassung muss das Leben Jesu volle Jahre gedauert haben. Setzt man Jesu Sterben auf den 25. März (Karfreitag), war die Verkündigung (Ereignis der Verkündigung durch den Engel Gabriel, dass die Jungfrau Maria den Sohn Gottes vom Heiligen Geist empfangen und ihn gebären werde) ebenfalls an diesem Tag. Jesu Geburt muss demnach 9 Monate später am 25. Dezember stattgefunden haben.

Wie entwickelte sich Weihnachten zu unserem heutigen Fest?

Nachdem es schon seit langer Zeit die Tradition der Winterfeste gab – Festessen waren fester Bestanteil des nordeuropäischen Julfestes und Kelten entzündeten Kerzen und schmückten ihre Häuser mit Stechpalmen und Mistelzweigen – wurden Teile dieser Traditionen übernommen und vermischten sich mit christlichen Elementen. Im Mittelalter war das Weihnachtsfest mit seinen Festen bereits sehr populär und geprägt von Schauspiel, Musik und Festzügen. Den Charakter Weihnachtens als Fest der Familie wurde im Zeitalter des Biedermaier geprägt. Noch heute wird in vielen Familien der Heiligabend wie damals begründet begangen: Die Kinder verlassen das Wohnzimmer, die Geschenke des Christkinds werden unter den Christbaum gelegt und die Kinder daraufhin hereingeholt.

Traditionen in Deutschland und in der Welt sind im Wandel

Auf Deutschland gehen eine Vielzahl von Weihnachtstraditionen zurück: So beispielsweise der Adventskranz, der Christbaum und der Adventskalender. Letzterer wurde in Amerika populär, als dort ein Bild veröffentlicht wurde, das den US-Präsidenten Eisenhower mit seinen Enkeln beim Öffnen eines Türchen eines Adventskalenders zeigte. Das Christkind wurde durch Martin Luther populär gemacht und erreichte auch die katholischen Christen. Dahingegen nahmen niederländische Emigranten ihre Traditionen um den Nikolaus mit in die Vereinigten Staaten und machten aus diesem Santa Claus. Ein findiger Geschäftsmann verkleidete sich in der Adventszeit als Weihnachtsmann und fand viele Nachahmer – heute ist der amerikanische Weihnachtsmann aus der Werbung und den Läden nicht mehr wegzudenken, hat aber nur noch wenig mit dem christlichen Nikolaus, der auf den Bischof Nikolaus von Myra zurückgeht, gemein.

Man mag es gut finden oder nicht – die christlichen weihnachtlichen Traditionen sind im beständigen Wandel. Weihnachten ist bereits jetzt nicht mehr nur ein Fest für Christen.

Weihnachten und die Weltkriege

Weihnachten wurde in der Zeit der beiden Weltkriege bewusst genutzt. Im Ersten Weltkrieg hielt der Kaiser an Weihnachten Ansprachen – das „Weihnachten im Felde“ wurde propagandistisch inszeniert. Im 3. Reich und dem Zweiten Weltkrieg versuchten die Nationalsozialisten germanische Elemente im Alltag zu platzieren. Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes führte Geschenkaktionen mit großem Erfolg durch.