Vorwort

Die Geschichte Israels ist im besonderen Maße mit dem Schicksal der Palästinenser verknüpft. Das jüdische Volk – in aller Welt verstreut und in vielen Ländern verfolgt – suchte und entdeckte eine neue Heimat in Palästina, dem antiken Judäa. Durch die Landnahme der zionistischen Juden in Palästina wurde die einheimische arabische Bevölkerung im 20. Jh. zunehmend aus ihrer Heimat verdrängt, was auf deren Widerstand stieß.

Die folgende Abhandlung der Geschichte Israels zeigt auch auf, wie die „Spirale der Gewalt“ in dieser Region angestoßen wurde, die sich bis heute „dreht“. Wird es jemals eine Versöhnung dieser beiden Völker geben können?

Gründung Israels

Der „Staat Israel“ (Medinat Jisrael) wurde am 14. Mai 1948 durch die Proklamation von David Ben Gurion (1886-1973) als ein Staat der Juden gegründet.

Die Gründung dieses Staates hatte den bereits ab dem 15. Mai 1948 bis zum 20. 7. 1949 geführten 1. israelisch-arabischen Krieg zur Folge. Die Allianz der arabischen Staaten Ägypten, Transjordanien, Syrien und Libanon unterlagen in diesem Konflikt – sowohl die Grenzen Israels sind bis heute umstritten und von radikalen islamischen Kräften wird selbst das Existenzrecht des Staates Israel bis heute abgelehnt.

Wie konnte es zu diesem Dauerkonflikt kommen?

Die Vorgeschichte:

Seit 1517 bis zum Ende des 1. Weltkrieges 1918 – also ziemlich genau 400 Jahre – gehörte das Gebiet zwischen dem Fluß Jordan und dem Mittelmeer – Palästina – zum Osmanischen Reich. Dieser 1. Weltkrieg, an dem das Osmanische Reich an der Seite der Mittelmächte teilnahm und verlor, endete mit dem Zerfall des Reiches und der Gründung der Türkei. Die Provinz Palästina wurde entsprechend der Konferenz in San Remo 1920 britisches Mandat des 1919 gegründeten Völkerbundes. Ziel der Briten war jedoch nicht nur die Verwaltung dieser Provinz, sondern auch eine gezielte Einwanderungspolitik von europäischen Juden nach Palästina. Bereits in der sogenannten „Balfour-Deklaration“ vom 2. 11. 1917 hatte sich die britische Regierung für die Schaffung einer jüdischen „nationalen Heinstätte“ in Palästina ausgesprochen.

Wozu?

Ideen für einen solchen Staat gab es bereits seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Wiener Journalist und Schriftsteller Theodor Herzl (1860-1904) bündelte die verschiedenen Initiativen und veröffentlichte 1896 seine programmatische Schrift „Der Judenstaat“. Bereits im darauffolgenden Jahr trat auf seine Initiative hin in Basel der „I. Zionistenkongress“ zusammen, in dem für das jüdische Volk „die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina“ gefordert wurde.

Im Zusammenhang mit der zionistischen Bewegung fand auch eine Wiederbelebung des Hebräischen als Muttersprache statt. Zu diesem Zweck gründete Elieser Ben-Jehuda 1889 in Jerusalem den „Rat der hebräischen Sprache“ – den Voräufer der heutigen Akademie für die hebräische Sprache. Durch begriffliche Erweiterungen und u. a. Anpassungen an die moderne Zeit wurde so die neuhebräische Sprache – Ivrit – kreiert, die weltweit als der einzige gelungene Versuch gilt, eine im alltäglichen Gebrauch bereits ausgestorbene Sprache wiederzubeleben. Sie wurde schnell von vielen Juden in der Welt aufgegriffen und gepflegt.

Der Wunsch der europäischen Juden nach dieser „gesicherten Heimstätte in Palästina“ war das Ergebnis einer 2000 Jahre alten Leidensgeschichte dieses Volkes in Europa:

Seit der Unterwerfung der seit dem 15./14. Jh. v. Chr. ansässigen Juden durch die Römer im Jahre 63 v. Chr. sowie vor allem nach dem „Jüdischen Krieg“ und dem Verkauf von etwa 70.000 Juden in die Sklaverei im Jahre 70 n. Chr. und weiteren jüdischen Aufständen in den Jahren 115-117 und 132-135 waren Juden zunächst über alle römischen Provinzen – später auch im übrigen Europa, Asien und in Amerika verstreut. Auch im eigenen Land wurden die Juden nun zu einer Minderheit. Nach dem letzten Aufstand der jüdischen Bevölkerung tilgen die Römer auch den Begriff „Iudaea“ von der Landkarte und benannten im Jahre 135 die Provinz zunächst in „Syria Palaestina“ und ab 193/194 nach der Teilung der Provinz in „Palaestina“ um. Damit entstand die Bezeichnung Palästina für diese Region – benannt nach den im 12. Jh. v. Chr. dort ansässigen Philistern.

Die Sprache der Juden – das Hebräische – wurde ab etwa 200 n. Chr. nicht mehr als Alltagssprache verwendet. Lediglich als Sakralsprache oder zur Abfassung von philosophischen, medizinischen, juristischen und poetischen Texten fand das Alt-Hebräische noch Verwendung. Im Laufe der Zeit wurde das Vokabular noch erweitert und konnte sich so zur mittelhebräischen Sprache entwickeln.

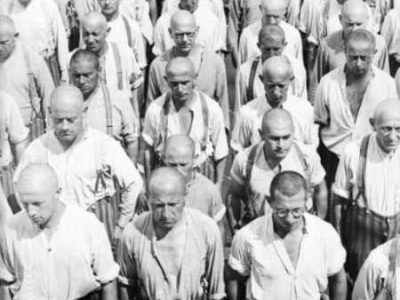

In den folgenden etwa 2000 Jahren gelang es den Juden nicht, sich in die jeweiligen europäischen Gesellschaften zu integrieren. Es war ihnen nicht erlaubt, Handwerker oder Bauern zu werden – als Kaufleute konnten viele von ihnen jedoch sehr wohlhabend werden. In Krisenzeiten kam es jedoch bereits im Mittelalter nicht selten zu Judenprogromen – eine Folge der Ausgrenzung dieser Volksgruppe. Infolge der Entstehung der Nationalstaaten in Europa und Amerika stellte sich auch für die Juden die Frage nach ihrer Identität. Der im 19. Jh. aufkommende Nationalismus vor allem in Europa und der oft damit verbundene, immer stärker werdende Antisemitismus führte zu der Initiative von Theodor Herzl. Dieser Antisemitsmus führte aber auch zum heute als „Holocaust“ – von den Juden selbst als „Shoa“ – bezeichnete, brutale Genozid, den vor allem deutsche Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 zunächst in Deutschland, im Zuge des 2. Weltkrieges in fast allen europäischen Ländern praktizierten. Etwa 6 Mill. Juden wurden in den Vernichtungslagern der Nazis auf barbarische Weise ermordet.

Aber auch in der von Stalin diktatorisch regierten UdSSR wurden Juden ausgegrenzt oder gar verfolgt. Der Plan Stalins war es anscheinend, die sowjetischen Juden in Sibirien anzusiedeln, so wie er es auch mit vielen anderen ihm als unbequem erscheinenden Volksgruppen umgesetzt hatte. Diese Umsiedlungen hatten stets den Charakter von Deportationen. In Sibirien, am Nordufer des Amur, wurde dazu im Jahre 1928 die „Jüdische Autonome Oblast“ mit der Hauptstadt Birobidshan gegründet. Jedoch stellten die Juden in diesem Gebiet zu keinem Zeitpunkt die Bevölkerungsmehrheit. Den höchsten Anteil an der Bevölkerung erreichten sie nach dem Zweiten Weltkrieg mit rund einem Drittel. Inzwischen sind die meisten von ihnen wieder abgewandert – hauptsächlich nach Deutschland und Israel.

Der wachsende Antisemitismus in Europa führte zu einer Auswanderungs- bzw. Fluchtwelle von Juden in Länder, in denen sie vor Verfolgung einigermaßen sicher waren – wie z. B. in die USA, aber auch nach Palästina. Die ersten jüdischen Gruppen von Einwanderern – insgesamt etwa 3000 Menschen – erreichten im Sommer 1882 Palästina. Sie bauten die Siedlung Rischon-le-Zion („Erste in Zion“) auf und wurden damit zum Vorbild für weitere Emigranten. So kamen zwischen 1919 und 1923 bereits etwa 35.000 und von 1924 – 1931 weitere 85.000 jüdische Siedler ins „Heilige Land“. (2) Von 1919 bis 1948 wanderten insgesamt 425.000 Juden nach Palästina ein. Bis 1974 kamen weitere 1,465 Mill. Juden. Bereits seit dem Jahre 1921 war Neu-Hebräisch im britischen Mandatsgebiet Palästina eine der drei Landessprachen.

Bis zum Beginn des 20. Jh. hatten die dort einheimischen Juden mit den bis dahin mehrheitlichen Arabern in Palästina weitgehend friedlich zusammengelebt. Doch die europäischen zionistischen Juden, deren Ziel ein jüdischer Staat war und die sich nicht in die bestehenden Gemeinwesen einordnen wollten, brachten zunehmend Unfrieden ins Land. Ein erster Höhepunkt des beginnenden arabischen Widerstandes wurde in den Jahren 1936-39 erreicht, als die Palästinenser u. a. 1936/37 einen halbjährigen Generalstreik, begleitet von bewaffneten Aktionen, gegen die britischen Mandatsherrschaft und deren zionistische Siedlungspolitik durchführten. Auch radikal-islamische Gruppierungen, wie die Muslimbruderschaft, nahmen daran teil.

Eine besonders zweifelhafte Rolle spielte in diesem Zusammenhang Mohammed Amin al-Husseini, seit 1921 Mufti von Jerusalem. Auch er unterstützte den Aufstand der Araber in Palästina, obgleich er dabei nicht der Anführer oder Organisator war. Schon früh suchte er auch den Kontakt zu den deutschen Nationalsozialisten, die jedoch die ersten Versuche dieser Art von 1933/37 nicht wahrnahmen. Erst ab 1938 kamen Kontakte zustande, durch die der Mufti von Deutschland auch Unterstützung finanzieller Art erhielt. Diese Kontakte wurden mit dem Beginn des 2. Weltkrieges besonders intensiv – hatte man doch mit den Juden und den Briten gleich zwei gemeinsame Feinde. So warb al-Husseini persönlich bei den Muslimen auf dem Balkan für bosnisch-islamische Wehrmachtseinheiten und Waffen-SS-Divisionen – die größte war die 13. Waffen-Gebirgs-Division der SS „Handschar“.

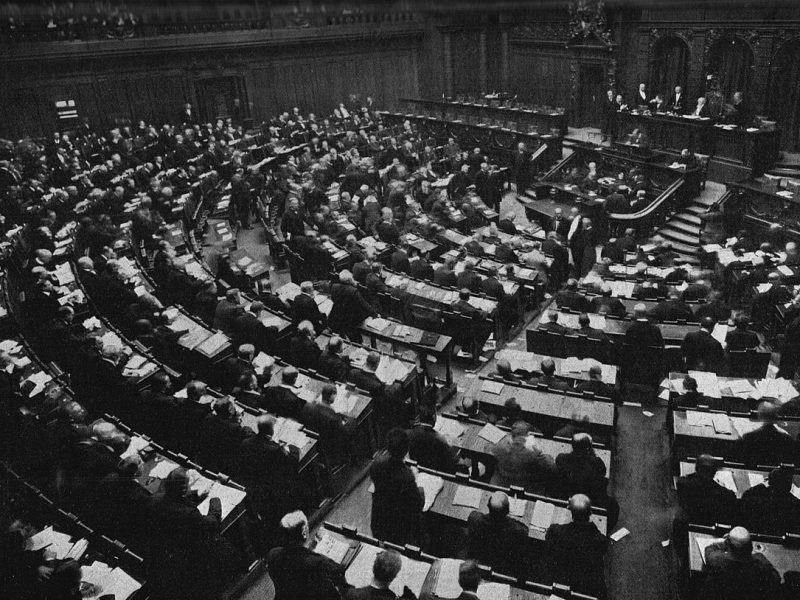

Im Ergebnis des 2. Weltkrieges beschloß die 1945 gegründete UNO mit 2/3-Mehrheit eine Empfehlung (Resolution 181/II vom 29. 11. 1947), wonach das palästinensische Territorium geteilt und sowohl Palästinenser als auch Juden ihre nationale Selbstbestimmung verwirklichen und einen eigenen Staat gründen sollten. Das britische Mandat sollte dabei bis spätestens 1. 8. 1948 enden. Jerusalem, wo sich heilige Stätten dreier Religionen befanden, sollte internationalisiert werden. Die Juden – auch die radikalsten Zionisten unter ihnen – waren damit einverstanden, die autoritären arabischen Regimes lehnten die Resolution 181 der UNO ab, wurden jedoch überstimmt. Dennoch waren sie nicht bereit, die Resolution anzuerkennen und drohten einem Staat Israel noch vor dessen Gründung die Vernichtung an. Die „Muslimbrüder“ nannten in ihrer Erklärung vom 2. Dezember 1947 die UN-Resolution 181 ein „Unglück“ und sagten ihr den Kampf an: „Unsere Väter schon blieben zweihundert Jahre lang bei einem ähnlichen ruchlosen Überfall standhaft, in den ersten Kreuzzügen“ hieß es darin. „Dann siegten sie. Und so gelobt die Umma (die islamische Gemeinschaft) einen langen Kampf, unermüdlich und mühevoll. Doch das Ergebnis ist ihr verbürgt und der Sieg ihr gesichert durch Gottes Macht.“

Damit waren die politischen Standpunkte bereits zu diesem Zeitpunkt bis zum Äußersten verhärtet und ein Krieg bei einer Gründung Israels unausweichlich. Dennoch setzten die noch auf Großmachts- und Kolonialpolitik orientierten westlichen Mächte die Resolution um. Zionistische Juden besetzten in dem Ende 1947 ausgebrochenen Bürgerkrieg Städte wie Haifa, Jaffa und weitere Ortschaften und vertrieben gewaltsam die dortigen Palästinenser. Trauriger Höhepunkt war dabei das Massaker in Deir Jasin, bei dem in einem Dorf von 600 Einwohnern zwischen 100-120 Toten zu beklagen waren. Insgesamt wurden etwa 900.000 Palästinenser aus ihrer Heimat vertrieben bzw. flüchteten aus Furcht vor allem in die Nachbarländer Jordanien, Syrien, Ägypten und Libanon. Die Palästinenser bezeichneten diese Ereignisse als „al-nakba“ – die Katastrophe.

Nach der Gründung Israels

Am Tage nach der Gründung Israels am 14. 5. 1948 kam es zum 1. Krieg zwischen Israel und den Staaten der Arabischen Liga in dem die Araber unterlagen und sich Israel im Ergebnis des Krieges weitere 6700 m² Palästinas aneignete. Durch Vermittlung der UNO erfolgte zwischen Februar und Juli 1949 zu Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und den arabischen Staaten. Die verbliebenen Gebiete Palästinas, das Westjodanland, gliederte sich Jordanien im Einverständnis mit Großbritannien und den USA ein, der „Gazastreifen“ kam unter ägyptische Verwaltung. Zur Gründung eines palästinensischen Staates kam es dadurch entgegen der UN-Resolution nicht.

Am 11. Mai 1949 wurde Israel UN-Mitglied.

Die Geschichte nach der Gründung Israels und der weiteren Entwicklung dieses Staates muß im Besonderen vor dem Hintergrund des beginnenden „Kalten Krieges“ und der weltweiten anti-kolonialen Bewegung gesehen werden. Während die Arabischen Staaten sich selbst gerade erst aus der politischen Abhängigkeit der westlichen Staaten zu befreien begannen und aus diesem Grunde als eher unsichere Verbündete anzusehen waren – sich z. T. sogar dem sozialistischen System zuwenden konnten, wie z. B. Ägypten unter Nasser (1952-1970) – war Israel von Anfang an ein sicherer Vebündeter der NATO-Staaten.

Einerseits entwickelte sich Israel in der Folgezeit zwar zum einzigen demokratischen Staat in dieser Region mit Parteienpluralismus, und freien Medien – jedoch von einer Zensurbehörde reglementiert. Das israelische Parlament – die Knesset – wird alle 4 Jahre in direkten Verhältniswahlen frei gewählt. International anerkannte Hauptstadt Israels wurde zunächst Tel Aviv.

Andererseits gingen von Israel immer wieder von der internationalen Staatengemeinschaft kritisierte politische Aktionen aus. So wurde bereits 1950 Jerusalem zur neuen Hauptstadt Israels erklärt, was bis zur Gegenwart von den meisten Ländern der Welt und von der UNO nicht anerkannt wird.

Dennoch betrieben vor allem Staaten der NATO eine enge Bündnispolitik mit Israel.

Im Jahre 1952 unterzeichnete Israel mit den USA ein Militärabkommen. Dadurch wurde Israel durch zahlreiche Waffenlieferungen auch zur stärksten Militärmacht im Nahen Osten. Es gilt bis heute eine Wehrpflicht für Männer und Frauen, wobei vor allem der arabische Bevölkerungsteil davon ausgenommen ist.

Am 10. September 1952 unterzeichnete Israel ein Wiedergutmachungsabkommen mit der BRD für die Verbrechen an den Juden während der NS-Zeit. Es lief 1966 aus.

Währenddessen veränderten sich die politischen Verhältnisse in Ägypten. Der für den internationalen Warenverkehr wichtige Suezkanal wurde von der ägyptischen Regierung verstaatlicht, was den Interessen der Westmächte zuwiderlief.

In dieser Situation setzte Israel seine Truppen am 29. Oktober 1956 in Richtung Suezkanal in Bewegung, erlitt jedoch eine Niederlage und mußte sich bis zum 25. 12. 1956 von der Sinai-Halbinsel und am 8. 3. 1957 aus dem Ghazastreifen zurückziehen.

Im Juli 1958 unterstützte Israel eine US-amerikanisch-britische Intervention gegen Libanon und Jordanien.

Ein im Dezember 1961 abgeschlossenes Militärabkommen mit dem Iran band Israel an die CENTO – ein asiatisches pro-amerikanisches Bündnis.

Von April-August 1961 fand in Israel der Eichmann-Prozeß statt. Eichmann, ein NS-Kriegsverbrecher, der vom israelischen Geheimdienst Mossad aus Argentinien entführt wurde, damit ihm der Prozeß gemacht werden konnte, wurde am 15. 12. 1961 zum Tode verurteilt.

Am 28. 5. 1964 gründete sich auf Initiative des ägyptischen Präsidenten Nasser die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) unter Ahmed asch-Schukeiri.

Ab 1967 verstärkte die PLO ihre Aktionen und geriet unter Yasir Arafat ab 1969 verstärkt unter den Einfluß des Ostblocks. Die PLO radikalisierte sich und wurde zu einem Instrument des Kalten Krieges.

1974 wurde die PLO Mitglied der Arabischen Liga und erhielt Beobachterstatus in der UN-Vollversammlung. Die PLO wurde damit als offizielle Vertretung des ganzen palästinensischen Volkes anerkannt.

Im Jahre 1965 nahm Israel offiziell diplomatische Beziehungen zur BRD auf. Im darauffolgendem Jahr unterzeichneten beide Länder ein Abkommen über eine Wirtschaftshilfe von 160 Mill. DM. Im selben Jahr gewährten auch die USA dem israelischen Verbündeten eine Wirtschaftshilfe von 52 Mill. Dollar sowie eine Lieferung von 200 Patton-Panzern.

Unter Protest der UdSSR vor dem UN-Sicherheitsrat unternahm Israel ab 5. 6. 1967 einen „Präventivangriff“ auf Ägypten (damals VAR), Syrien und Jordanien. In diesem als 6-Tage-Krieg in die Geschichte eingegangenen Angriff besetzten israelische Truppen die gesamte Sinai-Halbinsel einschließlich dem Gazastreifen, das gesamte Westjordanland und die syrischen Golanhöhen. Dieser Krieg war zweifellos einer der zahlreichen Stellvertreterkriege des weltweiten „Kalten Krieges“, denn während Israel von den USA, Großbritannien und der BRD unterstützt wurde, erhielten Ägypten und Syrien Unterstützung der UdSSR und anderer Länder des Ostblocks. Dieser Krieg ging mit Zwangsaussiedlungen bzw. der Flucht von mehr als 175.000 Palästinenser der nun besetzten Gebiete einher. Die Bevölkerung des arabischen Teils von Jerusalem setzte sich mit einem Generalsreik zur Wehr. Insgesamt erhöhten sich die Spannungen zwischen Israel und den Arabern weiter.

Bereits seit 24. 9. 1967 begann Israel mit der Errichtung der ersten jüdischen Siedlungen auf dem Gebiet der Palstinenser – eine Politik, die trotz scharfer internationaler Kritik bis zum heutigen Zeitpunkt fortgesetzt wird.

In den folgenden Jahren gab es weitere Unterstützung Israels in Form von Krediten und Militärhilfen durch die USA, Großbritanniens und der BRD. Auch erhöhten sich die Spannungen mit den Nachbarstaaten Israels durch häufige gegenseitige militärische Provokationen.

Vom 4. 10. – 25. 10. 1973 wurde ein weiterer, diesmal von den arabischen Staaten Ägypten und Syrien begonnener Krieg zur Befreihung der von Israel besetzten Gebiete geführt. Dieser als „Jom-Kippur-Krieg“, benannt nach dem jüdischen Feiertag, an den der Krieg begann, in die Geschichte eingegangene Krieg, endete jedoch mit der Niederlage der arabischen Truppen.

Aus Protest gegen die Unterstützung Israels durch die westlichen Industrienationen verringerten die OPEC-Staaten Iran, Algerien, Irak, Katar, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Ölförderung und lösten damit die sogenannte „Ölkrise“ von 1973 aus, die eine Schädigung der Weltwirtschaft zur Folge hatte.

Am 9. November 1977 verkündete der ägyptische Präsident Sadat im ägyptischen Parlament eine neue Friedenspolitik mit Israel. Diese Politik war für Ägypten erfolgreich und führte zum Abschluß des Camp-David-Abkommens vom 17. September 1978 unter der Vermittlung des US-Präsidenten Jimmy Carter. Der Vertrag sah insbesondere die Anerkennung des Staates Israel durch Ägypten und den Abzug der israelischen Truppen von der Sinai-Halbinsel vor, der tatsächlich bis zum April 1982 erfolgte.

Obwohl sich Israel auch verpflichtete, „die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes“ anzuerkennen, ging der Bau von jüdischen Siedlungen in den Palästinensergebieten Westjordanland und Gazasteifen weiter, die auch nach dem Abkommen weiterhin israelisch besetzt blieben.

Auch wurde dieser Separatfrieden unter dem Protest der übrigen arabischen Staaten abgeschlossen und hatte damit vorübergehend eine Isolation Ägyptens in der Arabischen Liga zur Folge.

Für ihre Bemühungen bei den Friedensverhandlungen wurden der ägyptische Präsident Sadat und der israelische Ministerpräsident Begin im Dezember 1978 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Am 26. März 1979 folgte der israelisch-ägyptische Friedensvertrag. In den Folgejahren wurde der Friedensprozeß zwischen Israel und Ägypten fortgesetzt, was jedoch Extremisten auf beiden Seiten aktiv werden ließ. So wurde der ägyptische Präsident Sadat am 6. Oktober 1981 von islamischen Extremisten ermordet.

Aber auch jüdische Extremisten schreckten bei ihren Aktivitäten gegen die Friedensbemühungen nicht vor Mord zurück. Am 4. November 1995 wurde der israelische Ministerpräsident Jitzchak Rabin in Tel Aviv ermordet.

Auch diese Ereignisse führten immer wieder zu Rückschlägen bei den Friedensverhandlungen und zu immer neuen militärischen Konflikten. Die PLO verschärfte nach der Ermordung Sadats ihre Angriffe auf Israel, so dass israelische Streitkräfte im Juni 1982 in den Libanon bis nach Beirut einmarschierten, von wo aus die PLO ihre Angriffe leitete. Die PLO zog daraufhin aus dem Libanon ab. Erst 1985 zogen die israelischen Truppen wieder aus dem Libanon ab, und richteten an der Grenze eine Sicherheitszone ein.

Ab dem Jahr 1988 rückte die PLO in mehreren Erklärungen von ihrem bisherigen Ziel ab, den Staat Israel zu zerstören und auf dem gesamten Gebiet des bis 1948 britischen Mandatsgebietes Palästina einen palästinensischen Staat zu errichten.

Gründung der Hamas

Im Jahre 1987 wurde die Hamas als Zweig der Muslimbruderschaft gegründet. Diese islamisch-extremistische Organisation bezeichnete in ihrer Gründungscharta vom 18. August 1988 die PLO zwar als „als Vater, Bruder, Verwandten oder Freund der islamistischen Bewegung“ und betonte, sie habe „die gleichen Ziele, dasselbe Schicksal und den gemeinsamen Feind“. Jedoch ging sie gleichzeitig auch in Opposition zur PLO, in dem sie eine klare antisemitische Position einnahm und u. a. das Existenzrecht Israels kompromisslos ablehnte. Nach Ansicht der Hamas umfasst Palästina die gesamte Region inklusive Israels und Teilen Jordaniens. Israel wird als „zionistisches Gebilde“ bezeichnet, dessen „islamisches Heimatland“ (Waqf) niemals Nicht-Muslimen überlassen werden dürfe, weil es bis zum Tag des Jüngsten Gerichts den Muslimen anvertraut worden sei (Art. 11). Die Charta akzeptiert andere Religionen in der Region nur unter den „Fittichen des Islams“. Aber Artikel 7 der Charta erklärt das Töten von Juden – nicht nur von jüdischen Bürgern Israels oder Zionisten – zur unbedingten Pflicht jedes Muslims, indem sie sie zur Voraussetzung für das Kommen des Jüngsten Gerichts erklärt:

„Die Stunde des Gerichtes wird nicht kommen, bevor Muslime nicht die Juden bekämpfen und töten, so dass sich die Juden hinter Bäumen und Steinen verstecken und jeder Baum und Stein wird sagen: ‚Oh Muslim, oh Diener Allahs, ein Jude ist hinter mir, komm und töte ihn!’“

Durch die Gründung der Hamas wurde die paläsinensische Bewegung gespalten und somit geschwächt, international wurde jedoch zunächst weiterhin die PLO als alleinige Vertretung der Palästinenser anerkannt.

Erste Intifada

Im Dezember 1987 begann in den Palästinensergebieten die sogenannte „Erste Intifada“. Intifada beutet soviel wie „sich erheben“ oder „abschütteln“ (z. B. eine Fremdherrschaft). Durch die lange währende Unzufriedenheit der Palästinenser und die Tatsache, daß trotz der vielen Absichtserklärungen und Friedensverträge der Politiker keine spürbaren Verbesserungen der Lebensbedingungen und der politischen Unabhängigkeit eingetreten ist, bedurfte es inzwischen nur noch eines Auslösers für einen Volksaufstand. Auslöser für diese Erhebung der Palästinenser war der Zusammenstoß eines israelischen Militärlastwagens mit zwei palästinensischen Taxen am 8. Dezember 1987. Dabei starben in der Nähe des Grenzübergangs Erez vier Palästinenser. Schnell verbreiteten sich Grüchte um den Vorfall und die gerade erst gegründete Hamas schürte die Unzufriedenheit weiter, so dass es bereits während der Begräbnisse der vier Toten im Gazastreifen zu Massendemonstrationen und Ausschreitungen kam. Im Gazastreifen und dem Westjordanland gingen die Palästinenser auf die Straßen, Kinder warfen Steine auf die israelischen Panzer und Autoreifen wurden in Brand gesteckt. Die inzwischen nach Tunis ausgewichene PLO war an diesen Unruhen nicht beteiligt und wurde davon überrascht. Auch in der Folgezeit gab es blutige Zusammenstöße zwischen vor allem jungen Palästinensern und der israelischen Armee, bei denen die Palästinenser auf sehr einfache Mittel wie Steine und Molotov-Cocktails zurückgriffen. Die Erste Intifada bekam daher auch den Beinamen „Krieg der Steine“.

Es gab aber auch einen friedlichen Protest der Zivilbevölkerung, der sich vor allem darin ausdrückte, dass Läden nur mehr stundenweise geöffnet wurden, Abgaben und Steuern nicht mehr entrichtet wurden, nach jedem Todesfall ein Generalstreik ausgerufen wurde sowie durch das Hissen der durch die israelische Verwaltung verbotenen palästinensischen Flagge an schwer zugänglichen Stellen und durch Beschriftung von Wänden mit Parolen und Aufrufen. Es gab einen Boykott von israelischen Erzeugnissen durch Reorganisation und Intensivierung der eigenen Landwirtschaft, es wurden Flugblätter „illegal“ gedruckt und verteilt, es wurden Hilfskomitees gegründet, die Aktionen organisierten und durch die Lage in Not Geratenen halfen. Damit handelte die Palästinensische Zivilbevölkerung erstmals wie eine Nation.

Aber auch diesen zivilen Ungehorsam versuchte Israel gewaltsam zu brechen. Im Sommer 1988 wurden auf Anornung der israelischen Behörden 8.000 Oliven- und Obstbäume und tausende Dunam Weizenfelder der Palästinenser verbrannt, als Reaktion darauf zündeten die Palästinenser Wälder an.

Es kam zu Massenverhaftungen und es wurden lang andauernde Ausgangssperren verhängt, teils mit Abschaltung von Strom und Wasser. Weiterhin wurde sowohl Hab und Gut der Palästinenser gepfändet aber auch die „Strafe“ der Hauszerstörung exzessiv angewand, was tausende von obdachlosen Palästinensern zur Folge hatte. Es wurden für lange Zeit – oft für Jahre – Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen. Zudem wurden Palästinenser schakniert, geprügelt oder gar gefoltert.

Die Erste Intifada endete nach Geheimverhandlungen der PLO mit der Rückkehr Arafats nach Palästina im Juli 1994.

Der Friedensprozeß wird fortgeführt

In dem am 13. September 1993 abgeschlossenen „Oslo I-Vertrag“ wurde die PLO auch von Israel als offizielle Vertretung der Palästinenser anerkannt – die PLO erkannte im Gegenzug das Existenzrecht Israels an. Das Abkommen enthielt zudem die allgemeine Vereinbarung, die Verantwortung im Gazastreifen und im Westjordanland auf die Palästinenser zu übertragen und ihnen eine autonome Regelung ihrer Angelegenheiten zu gewähren.

Umstrittene Themen wie der Status Jerusalems, die Flüchtlingsfrage oder die Siedlungen im Westjordanland wurden in dem Abkommen noch nicht behandelt. Diese Punkte sollten in weiteren Verhandlungen behandelt werden.

Mit dem „Gaza-Jericho-Abkommen“ wurde ein weiterer Schritt im Friedensprozeß getan. In dem am 4. Mai 1994 in Kairo unterzeichneten Abkommen wurde den Palästinensern erstmals ein selbstverwaltetes Gebiet zugesprochen. Sie erhielten die Stadt Jericho und 65 % des Gazastreifens – die jüdischen Siedlungen und die Straßen dorthin sowie ein Grenzstreifen um den Gazastreifen blieben jedoch unter alleiniger israelischer Kontrolle. Zudem blieb die Nord-Süd-Verbindungsstraße mit den angrenzenden Hainen und Häusern, aus „Sicherheitsgründen“ unter israelischer Ko-Kontrolle.

Am 24. September 1995 unterzeichneten Rabin und Arafat in Taba/Ägypten das „Interimsabkommen über das Westjordanland und den Gazastreifen“ (Oslo II-Abkommen). In diesem Abkommen bekamen die Palästinenser für etwa drei Prozent des Westjordanlands (mit über 80 % der palästinensischen Bevölkerung des Westjordanlandes) autonome Regierungskompetenzen zugesprochen. In etwa einem Viertel des Gebietes („Gebiet B“ genannt) sollten sich die Palästinensische Autonomiebehörde und Israel die Verwaltung teilen. In den restlichen 73 % sollte Israel weiterhin allein die Kontrolle ausüben.

Der Konflikt verschärft sich wieder

Nach dem bereits erwähnten Mord an Ministerpräsident Rabin am 4. November 1995, wurde der Friedensprozeß von seinem Nachfolger Schimon Peres weitergeführt. Erst nach einer Neuwahl am 29. Mai 1996, bei der Benjamin Netanjahu von der rechtskonservativen Likud Ministerpräsident wurde, kam der Friedensprozeß beinahe zum erliegen. Er intensivierte die israelische Sicherheits- und Siedlungspolitik. Zwar wurde während seiner Regierungszeit am 23. Oktober 1998 im Weißen Haus in Washington das „Wye-Abkommen“ unterzeichnet, in dem der weitere Truppenabzug der israelischen Streitkräfte aus dem Westjordanland regelte, jedoch wurde das Abkommen von Israel nur noch zögernd und unvollständig umgesetzt. Dieser Umschwung in der Politik Israels führte zu einem noch größeren Mißtrauen in den Friedenswillen Israels und zu verstärktem Widerstand der Palästinenser.

In Israel selbst führte die Haltung Netanjahus 1999 zu dessen Absetzung durch ein Misstrauensvotum in der Knesset. Im Mai 1999 kam es zur Neuwahl, bei der Ehud Barak zum neuen Ministerpräsidenten gewählt wurde. Er strebte nun eine rasche Durchsetzung des Wye-Abkommens und Verhandlungen über einen Endstatus an. So kam es mit dem Wye II zu einem Folgeabkommen in Scharm el Scheich/Ägypten, das am 5. September 1999 von Barak und Arafat unterzeichnet wurde. Doch auch unter diesen Bedingungen stellten sich die Verhandlungen um die Streitpunkte Jerusalem, Flüchtlingsfrage, Grenzziehung und den Status der jüdischen Siedlungen als kompliziert und sehr langwierig heraus.

Zweite Intifada

Im Juli 2000 fand unter der Vermittlung der USA noch ein weiteres Treffen von Barak und Arafat statt (Camp David II), bei dem ein letztes Mal versucht wurde, eine Übereinkunft über einen permanenten Status zu finden. Jedoch wurden am 25. Juli die Verhandlungen ohne Übereinkunft abgebrochen. Beide Seiten beschuldigten sich später gegenseitig, für das Scheitern verantwortlich zu sein. Dieses Scheitern vertiefte offenbar das Misstrauen zwischen beiden Völkern und machte weitere Verhandlungen für eine lange Zeit unmöglich.

Als eine Demonstration am 28. und 29. September 2000 in Gewalt umschlug und mit einigen Toten und mehreren hundert Verletzten endete, begannen die Palästinenser Ende September 2000 eine zweite Intifada. Die Palästinenser verehrten seit dem auch einen zwölfjährigen Jungen namens Mohammed al-Dura als Märtyrer, der dabei von israelischen Soldaten erschossen worden sein soll. Jedoch ist bis heute sowohl umstritten, wer ihn erschossen hat und es kamen Jahre später auch Zweifel darüber auf, ob er überhaupt getötet wurde.

Diese zweite Intifada wurde nicht nur in Form von zivilem Ungehorsam geführt, sondern auch mit Selbstmordattentaten von radikalen Palästinensern. Damit war eine endgültige Lösung des Konflikts wieder in weite Ferne gerückt.

Seit dieser Zeit ist eine Situation eingetreten, in der auf Anschläge von radikalen Palästinensern auf israelische Bürger bzw. israelisches Territorium Vergeltungsaktionen der israelischen Armee folgen, wobei häufig Todesopfer auf beiden Seiten zu beklagen sind.

Am 11. November 2004 starb der PLO-Chef Jassir Arafat in Clamart/Frankreich. Arafats Wunsch, in Ost-Jerusalem am Tempelberg auf dem Gelände der al-Aqsa-Moschee begraben zu werden, wurde von der israelischen Regierung nicht genehmigt. Statt dessen wurde er auf dem Gelände seines ehemaligen Amtssitzes in Ramallah beigesetzt. Auch sein Tod, obwohl ein natürlicher Tod, ließ Mord-Gerüchte entstehen, wodurch es zu Angriffen auf jüdische Siedlungen im Ghaza-Streifen durch militante Palästinensergruppen kam.

Nachfolger Arafats als Anführer der Fatah wurde Faruq al-Qadumi, Chef der PLO wurde Mahmud Abbas, der am 15. Januar 2005 auch Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde wurde.

Die Zweite Intifada endete am 8. Februar 2005, als sich Abbas und Scharon in Scharm-el-Scheich zum ersten Gipfel seit Beginn der Intifada trafen und einen Waffenstillstand vereinbarten. Israel stellte Mitte Februar 2005 die international kritisierte Praxis der Zerstörung der Wohnhäuser von Terrorverdächtigen sowie deren gezielte Tötung ein.

Die Zweite Intifada hatte über 1000 Israelis und über 3000 (palästinensische Quellen sprechen von über 3500) Palästinensern das Leben gekostet – darunter allerdings etwa 160 Selbstmordattentäter.

Rückzug aus dem Ghazastreifen

Trotz der weiterhin schwierigen politischen Situation setzte der israelische Ministerpräsident Ariel Scharon den am 15. August 2005 begonnenen Abzug der israelischen Truppen sowie den Abriss der israelischen Siedlungen im Gazastreifen durch. Dieser Rückzug Israels war am 12. September 2005 abgeschlossen. Er wurde von der palästinensischen Zivilbevölkerung gefeiert – jedoch setzte insbesondere zwischen den Palästinensergruppen Hamas und Fatah ein blutiger Machtkampf um den nun unbesetzten Gazastreifen ein. Auch die Angriffe auf das israelische Territorium wurden fortgesetzt und verstärkten sich noch. Für diese Angriffe auf Israel wurden selbstgebaute „Qassam-Raketen“ verwendet, die zwar wenig Schaden anrichteten, jedoch dennoch ständig Menschenleben bedrohten. Um die Angriffe auf israelische Städte zu unterbinden, wies Scharon am 25. Dezember 2005 die Streitkräfte an, eine 2,5 Kilometer breite Sperrzone im nördlichen Gazastreifen einzurichten. Diese durfte von den Palästinensern seit dem 27. Dezember 2005 nicht mehr betreten werden.

Wahl im Gazastreifen

In der Parlamentswahl im Gazastreifen im Januar 2006 erreichte die Hamas die absolute Mehrheit der Sitze. Der Wahlausgang stieß jedoch auf heftige internationale Kritik und führte neben einem Stopp der Finanzhilfen der USA und der EU an die Autonomiebehörde auch zur Einbehaltung von palästinensischen Steuereinnahmen durch Israel. Auf diesen internationalen Druck hin sah sich die Hamas gezwungen, im September 2006 in eine „Regierung der Nationalen Einheit“ mit der verfeindeten Fatah einzuwilligen. Jedoch war damit nicht die Feindschaft dieser beiden Gruppen beendet. Schon im Juni 2007 gelang es der Hamas, die Fatah aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Mit der Unterstützung der USA, der EU und der Arabischen Liga setzte Präsident Mahmud Abbas am 17. Juni 2007 eine neue Regierung unter Salam Fayyad ein. Die Hamas lehnte die neue Regierung ab und war auch nicht bereit, auf den alleinigen Machtanspruch im Gazastreifen zu verzichten, den sie seitdem faktisch allein regiert.

Aus diesem Grunde erklärte die israelische Regierung den Gazastreifen am 19. September 2007 zum „feindlichen Gebiet“, um so den Druck auf die Hamas zu erhöhen, damit diese die inzwischen fast täglichen Raketenangriffe aus dem palästinensischen Autonomiegebiet unterbindet.

Diese und weitere Maßnahmen Israels stießen jedoch auf die Kritik der UNO. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen forderte Israel daraufhin auf, den Beschluss zu überdenken. Israel dürfe keine Menschenrechte missachten und habe Verpflichtungen gegenüber der Zivilbevölkerung. So stellte Mary Robinson, die frühere UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, bei einem Besuch des Gazastreifens im November 2008 „schreckliche Lebensbedingungen“ für die Zivilisten fest und beklagte eine „schockierende Verletzung vieler Menschenrechte“.

Die zahlreichen Angriffe auf israelische Städte mit Raketen gingen trotz verschiedener Gegenmaßnahmen der israelischen Behörden und Streitkräfte weiter – und auch trotz eines von Ägypten ausgehandelten und von der Hamas ab 19. Juni 2008 ausgerufenen halbjährigen Waffenstillstandes.

Ein weiterer Höhepunkt dieser Eskalation der Gewalt ist die „Operation Gegossenes Blei“ (27. Dezember 2008 bis 18. Januar 2009) der israelischen Armee, bei der nach einem anfänglichen Bomardement auch israelische Panzer bis ins Zentrum der Stadt Gaza vorstießen und sich mit palästinensischen Kämpfern heftige Gefechte lieferten. Angebliches Ziel dieser Operation war die Schwächung oder gar die Vernichtung der Hamas als Organisation und die Beendung des Beschusses israelischer Städte mit Qassam- und Katjuscha-Raketen. Jedoch kamen dabei nicht nur Anführer und sonstige Mitglieder der Hamas ums Leben, sondern auch Zivilisten. Der Beschuß Israels durch palästinensische Raketen ging auch während der Operation weiter. Am 17. Januar 2009 erklärte der israelische Ministerpräsident, die Operation habe ihr Ziel erreicht – bis zum 20. Januar waren alle israelischen Truppen abgezogen.

Israel heute

Im Jahre 2010 lebten rund 7,8 Millionen Einwohner in Israel. Die Bevölkerung wird meist in Juden und Nichtjuden unterschieden. Es wird heute von etwa 76,7 % jüdischer Herkunft augegangen. Den größten Anteil an nichtjüdischer Bevölkerung in Israel stellen mit 20,1 % Araber (2008).

Offizielle Amtssprachen in Israel sind Hebräisch und Arabisch, faktisch spielt aber auch Englisch noch eine große Rolle.

Israel hält z. Z. noch das Westjodanland und die syrischen Golanhöhen besetzt. Offiziell wurden die Golanhöhen 1981 für annektiert erklärt, was jedoch international keine Anerkennung findet. Sitz der Regierung Isaels ist Jerusalem, das 1950 auch zur Haupstadt erklärt wurde, was jedoch international ebenfalls bis heute nicht anerkannt wird. 1988 wurde Jerusalem auch von der PLO zur Haupstadt eines noch zu schaffenden palästinensischen Staates erklärt. Seit 2003 errichtete Israel eine Sperranlage zum Westjordanland – nach eigenen Angaben zum Schutz gegen palästinensische Terroristen.

Trotz aller Kritik an der Politik Israels, besteht auch heute noch nach wie vor eine reale Bedrohungslage des Staates durch islamische Staaten der Region. Diese wurde in der Vergangenheit bereits deutlich, so z. B. als der Irak im Golfkrieg von 1991 Israel mit 40 Scud-Raketen unter Beschuss nahm, wodurch auch israelische Bürger ums Leben kamen.

Die derzeit größte Bedrohung des Landes scheint durch den Iran zu bestehen, dessen Präsident Ahmadinedschad Israel das Existenrecht abspricht und die Shoa leugnet. Zudem arbeitet der Iran an einem Atomprogramm, welches offiziell zwar eine ausschließlich zivile Nutzung beinhaltet, jedoch wird dem Iran u. a. auch von Israel die Arbeit an einem Atomwaffenprogramm unterstellt. Um das zu unterbinden, erwägt Israel derzeit auch Luftschläge gegen derartige Anlagen im Iran (Stand: April 2012).

Parteien- und Wahlsystem:

In Israel gibt es ein Mehrparteiensystem, in dem die Awoda-Arbeitspartei (linkes Parteienspktrum) und der konservative „Likud-Block“ die beiden größten Parteien darstellen. Darüber hinaus sind auch kleinere Parteien, wie die religiöse, ultraorthodoxe „Shas“, die russische, säkular-nationalistisch geprägte Immigrantenpartei „Jisra’el Beitenu“ oder die rechtsextreme, zionistische „Nationalreligiöse Partei“ für die Regierungsbildungen in der Knesset wichtig. Weitere Parteien in der Knesset sind die 2004 gegründete sozialdemokratische „Meretz-Jachad“, die linke antizionistische Partei „Chadasch“ sowie mehrere auch im israelischen Parlament vertretene arabische Parteien wie „Balad“ oder „Ra’am“. In der am 10. Februar 2009 gewählten, derzeit amtierenden 18. Knesset sind insgesamt 12 Parteien vertreten. Stärkste Partei wurde die liberale Kadima (Vorwärts)-Partei mit 28 Sitzen. Zweitstärkste Partei wurde mit 27 Sitzen der „Likud-Block“. Die derzeitige Regierung wird aus einer Koalition aus Likud, der linken Awoda sowie der religiösen und nationalistischen Parteien Israel Beitenu, Schas und Habajit Hajehudi unter Benjamin Netanjahu als neuem Premierminister gebildet.

Es gilt ein Verhältniswahlsystem mit einer Sperrklausel von zwei Prozent. Die insgesamt 120 Abgeordneten der Knesset werden auf vier Jahre gewählt.

Aktives Wahlrecht besitzt jeder Bürger ab 18 und passives Wahlrecht gilt ab dem 21. Lebensjahr. Seit 1985 ist gesetzlich festgelegt, dass niemand gewählt werden kann, der dem Staat Israel das Existenzrecht abspricht oder rassistische Positionen einnimmt. Am 31. Oktober 2007 beschloss die Knesset zudem ein Gesetz, wonach niemand in das Parlament gewählt werden kann, der ein feindliches Land ohne Erlaubnis besucht.

Israelische Präsidenten (Stand: 2012):

17. Mai 1948 – 9. November 1952: ….Chaim Weizmann (Allgemeine Zionisten)

8. Dezember 1952 – 23. April 1963: …Yitzhak Ben-Zvi (Mapai)

21. Mai 1963 – 24. Mai 1973: ………..Zalman Shazar (Mapai)

24. Mai 1973 – 19. April 1978: ……….Ephraim Katzir (Awoda)

19. April 1978 – 5. Mai 1983: ………..Yitzhak Navon (Awoda)

5. Mai 1983 – 13. Mai 1993: ………….Chaim Herzog (Awoda)

13. Mai 1993 – 13. Juli 2000: …………Ezer Weizman (Awoda)

1. August 2000 – 1. Juli 2007: ……….Mosche Katzav (Likud)

seit 15. Juli 2007: ……………………..Shimon Peres (Kadima)

Israelische Ministerpräsidenten (Stand: 2012):

1948 – 1953: David Ben Gurion (Mapai)

1953 – 1955: Mosche Scharet (Mapai)

1955 – 1963: David Ben Gurion (Mapai) [2. Amtszeit]

1963 – 1969: Levi Eschkol (Mapai)

Febr. – März 1969: Jigal Allon (Mapai) [geschäftsführend]

1969 – 1973: Golda Meïr (Awoda)

März – April 1974: Golda Meïr (Awoda) [geschäftsführend nach Regierungskrise]

1974 – 1977: Jitzchak Rabin (Awoda)

1977 – 1983: Menachem Begin (Likud)

1983 – 1984: Jitzchak Schamir (Likud)

1984 – 1986: Schimon Peres (Awoda)

1986 – 1992: Jitzchak Schamir (Likud) [2. Amtszeit]

1992 – 1995: Jitzchak Rabin (Awoda) [2. Amtszeit]

1995 – 1996: Schimon Peres (Awoda) [2. Amtszeit]

1996 – 1999: Benjamin Netanjahu (Likud)

1999 – 2001: Ehud Barak (Awoda)

2001 – 2006: Ariel Scharon (Likud, ab 2005 Kadima)

2006 – 2009: Ehud Olmert (Kadima)

seit 2009: Benjamin Netanjahu (Likud) [2. Amtszeit]

Heutiger Status der Palästinensergebiete (2012)

Ghazastreifen

Trotz der Selbstverwaltung des Ghazastreifens unter der Hamas wird das Gebiet von Israel nicht wie ein souveräner Staat behandelt. So wird der Zugang zum Mittelmeer von der israelischen Marine blockiert – Versorgungstransporte müssen über israelisches Staatsgebiet abgewickelt werden. Die Einfuhr wird reglementiert und überwacht, da Israel Waffenlieferungen an die Palästinenser zu unterbinden sucht. Wie konsequent Israel die Blockade durchsetzt, zeigte sich am 31. Mai 2010, als das israelische Militär vor der Küste Gazas sechs mit Hilfsgütern beladene Schiffe für den Gazastreifen enterte, die die Blockade zu durchbrechen versuchten. Dabei wurden neun Menschen getötet und über vierzig verletzt.

Die Bevölkerung im Gazastreifen betrug im Jahre 2006 etwa 1,5 Millionen Einwohner und besteht zu 2/3 bis 3/4 aus Flüchtlingen bzw. deren Nachkommen, die vor dem Palästinakrieg vor allem in Jaffa und Umgebung lebten. Die Bevölkerungdichte ist vergleichbar mit einer deutschen Großstadt, wie München oder Berlin, wobei 81 Prozent unterhalb der Armutsgrenze leben. Etwa 70 % der Bevölkerung ist auf Hilfe aus dem Ausland oder Hilfsorganisationen angewiesen.

Westjordanland

Noch stärker entrechtet sind die Palästinenser im Westjordanland. Die Verwaltung liegt nach wie vor in den Händen israelischer Besatzungsbehörden. Diese behandelt die Bevölkerung dieses Gebietes sehr ungleich, auch wenn die israelischen Behörden das abstreiten. Die Bevölkerung des Westjordanlandes inkl. Ostjerusalems wird mit bis zu 2,3 Mill. Arabern und etwa 500.000 Israelis angegeben. Ein Schlüsselkonflikt wird hier vor allem um das Wasser für den täglichen Bedarf und für die Landwirtschaft ausgetragen. Während isreaelische Siedler ausreichend Wasser für alles genehmigt bekommen und dadurch auch verfügbar ist – z. B. auch für eine Goldfischzucht für ausländische Märkte (auch für den deutschen Markt), bekommen einheimische palästinensische Bauern kaum Brunnen von den Behörden genehmigt. Das Wasser des täglichen Bedarfs muß per LKW oder gar per Esel von weit entlegenen Brunnen herbeigeschafft werden. Dies geschieht unter dem Vorwand, zu viele Brunnen könnten den Grundwasserspiegel zu sehr belasten. Experten sind hier jedoch der Meinung, es wäre genug Wasser vorhanden, so dass es für alle reichen würde.

Auch wenn es die Israelis stets abstreiten, so könnte diese Ungleichbehandlung teil der Politik des Staates Israel sein und könnte somit Methode haben. Seit langem betreibt Israel im besetzten Westjordanland eine international scharf kritisierte Siedlungspolitik, bei der jüdische Siedler gezielt im von den Palästinensern beanspruchten Gebiet angesiedelt werden. Durch den (offensichtlich) politisch bedingten, realen Wassermangel bei den Palästinensern, sehen diese sich zunehmend gezwungen, auf Grund der Trockenheit ihre Dörfer zu verlassen. Die auf diese Weise entvölkerten Ländereien ließen sich dann für neue israelische Siedlungen nutzen, die dann wiederum keine Probleme politscher Art bei der Wasserversorgung hätten.

Einige Palästinenser sagen es deutschen Reportern ganz offen: „Der nächste Krieg wird hier um Wasser geführt.“ Das Recht auf Wasser ist von der UNO inzwischen zum Menschenrecht erhoben worden, doch wenn sich für die Einhaltung dieses Menschenrechtes niemand einsetzt und sie auch nicht die Möglichkeit haben, für sich selbst dieses Recht durchzusetzten, dann hat es für die Palästineser keinen realen Wert.

Schlußwort

Als Historiker weiß man, dass sich gegenseitige Vorwürfe von Vorkommnissen in der Geschichte nicht zur Versöhnung zweier miteinander verfeindeter Völker eignen. Die Aufarbeitung von Geschichte eignet sich vor allem dazu, gemachte Fehler der Vergangenheit zu erkennen und aus diesen Fehlern zu lernen. In der vorliegenden Historie muß zunächst anerkannt werden, dass nicht nur die Juden die Leidtragenden der Geschichte sind, sondern in der jüngeren Geschichte auch den Palästinensern großes Unrecht angetan wurde, indem man ihnen ihre Heimat und ihre Selbstbestimmung nahm. Dass nur wenige Jahre vor der Gründung Israels auch an den Juden in Europa ein brutaler Genozid – von den Juden als „Shoa“ bezeichnet – verübt wurde, vemindert nicht das Unrecht gegenüber den Palästinensern. Der Staat Israel ist das Produkt mehrerer verschiedener politischer Entwicklungen: Dem jahrhundertealten Antisemitismus in Europa, der im 20. Jh. im exzessiven Genozid (Shoa) endete, der im 19. Jh. aufkommenden Suche nach nationaler Identität, der auch vor den Juden auf der ganzen der Welt nicht Halt machte und schließlich der Großmachts- und Kolonialpolitik der westlichen Mächte sowie der „Kalte Krieg“ zweier verfeindeter Militärbündnisse. Durch diese politischen Entwicklungen der damaligen Zeit sowie durch die gezielte Ansiedlung von zionistischen Siedlern, die sich nicht in die bestehenden Gemeinwesen einordnen wollten und stets ihre eigenen Siedlungen gründeten, gerieten die Palästinenser gewissermaßen „unter die Räder“. Durch die jüdischen Einwanderer und der Art und Weise, wie der Staat Israel gegründet wurde, wurden – wie in diesem Artikel beschrieben – Fakten geschaffen, die ohne erneute Akte von Barbarei nicht mehr rückgängig gemacht werden können. So ist der Nahost-Konflikt und die dabei im Zentrum stehende Palästinenser-Frage bis heute unglöst. Gegenseitige gewaltsame Übergriffe sind an der Tagesordnung und die Spirale der Gewalt dreht sich dabei immer schneller. Diese Spirale der Gewalt zu durchbrechen, ist bei der Schaffung von Frieden zwischen den Völkern oberstes Gebot und muss am Anfang von Friedensverhandlungen stehen – nicht am Ende. Dabei ist es sinnvoll, vor allem in die Zukunft zu schauen, wenn ein dauerhafter Frieden erreicht werden soll.

Aus der Weltgeschichte wissen wir, dass die Hochkulturen der Menschheit vor allem durch friedliche Kontakte und Handel zwischen den Völkern entstanden sind – indem die Völker voneinander lernten und sich so gegenseitig positiv beeinflussten. Dazu muß eine gegenseitige Vertrauensbasis vorhanden sein. Eine solche Vertrauensbasis muss auch zwischen Arabern und Juden erarbeitet werden, damit sie sich gegenseitig nicht als Bedrohung betrachten, sondern dieses Zusammentreffen der Völker als Chance begreifen, sich durch gegenseitiges voneinander lernen kulturell weiter zu entwickeln. Nur das schafft technologischen und kulturellen Fortschritt; Isolation dagegen bewirkt Stagnation – auch dieser Beweis wurde in der Menschheitsgeschichte oft genug angetreten.

Die Zeit, in der durch Kriege etwas erreicht wurde, ist vorbei. Die Anschläge der Palästinenser auf israelisches Gebiet und die Vergeltungsmaßnahmen der israelischen Streitkräfte sind deswegen ebenso als Akte der Gewalt zu unterlassen, wie auch der Siedlungsbau der Israelis auf dem Gebiet der Palästinenser sowie sonstige Benachteiligungen, wie das als Beispiel angesprochene Wasserproblem. Die Vertreter Israels und der Palästinenser haben sich gegenseitig als ebenbürtige Gesprächspartner zu begegnen. Nicht mit Maximalforderungen wird ein Frieden zwischen beiden Völkern erreicht werden können, sondern es werden für beide Seiten z. T. auch schmerzliche Kompromisse notwendig sein. Der Frieden sollte dafür aber ein ausreichend großer Lohn sein. Ein solcher Frieden kann jedoch nur mit der Beendigung der israelischen Besatzung auch im Westjordangebiet und die völlige Gleichstellung des zu gründenden palästinensischen Staates gegenüber Israel erreicht werden und muß deswegen auch diese Zielstellung haben.

Die Politiker beider Seiten möchte ich deswegen an dieser Stelle dazu aufrufen, so verantwortungsvoll zu handeln und einen Frieden schnellstmöglich durch sofortige Einstellung aller gegeneinander gerichteten Aktivitäten zu ermöglichen und auszuhandeln.

Quellen:

1 „Weltgeschichte“ Band 1 (1981)

2 „Weltgeschichte“, Band 2 (1981)

http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fmufti_von_Jerusalem

http://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Intifada

http://de.wikipedia.org/wiki/Gazastreifen#2008.E2.80.932009

http://de.wikipedia.org/wiki/Oslo-Friedensprozess

http://de.wikipedia.org/wiki/Hamas

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/2.1756/gefaelschte-fernsehbilder-lebt-mohammed-al-dura-1921430.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Jassir_Arafat#Arafats_Tod

http://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Intifada#cite_ref-5

http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Gegossenes_Blei#Politische_Zielsetzung

http://de.wikipedia.org/wiki/Israel#Parteien_und_politische_Organisationen

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_israelischer_Parteien u. weiterführende Links