Anita Augspurg kämpfte für das Recht und schockierte durch ihren freizügigen Lebensstil. Wer war diese Frau, die mit unerschütterlichem Mut und scharfem Verstand die bürgerliche Frauenbewegung prägte, als „Frau vom Fach“ den Schlüssel zur wirklichen Demokratie in der rechtlichen Gleichstellung sah – und doch heute kaum mehr bekannt ist?

Geboren 1857 in Verden an der Aller, entstammte Augspurg einer liberalen Juristenfamilie – ein familiärer Hintergrund, der ihr Verständnis für rechtliche Strukturen früh prägte. Doch sie beschritt zunächst andere Wege: Schauspielerin, Fotografin, Geschäftsfrau – sie war vieles, bevor sie zur wohl prominentesten Juristin der frühen deutschen Frauenbewegung wurde.

Schon in jungen Jahren stellte sie Konventionen infrage: Als sie mit 21 nach Berlin zog, absolvierte sie zwar eine Ausbildung zur Lehrerin, begann aber zeitgleich mit der Schauspielerei – einem Beruf, der für bürgerliche Frauen jener Zeit keineswegs als standesgemäß galt. Bald lernte sie die Fotografin Sophia Goudstikker kennen, mit der sie nicht nur eine berufliche, sondern auch eine private Partnerschaft einging – entgegen aller gesellschaftlicher Normen.

Gleichberechtigung – eine Rechtsfrage

1895 veröffentlichte Augspurg in der Zeitschrift Die Frauenbewegung den programmatischen Satz: „Die Frauenfrage ist Rechtsfrage“. Diese Erkenntnis war ihr Kompass: Bildung, Ehe, Sexualität – Das waren allesamt Bereiche, in denen Frauen gesetzlich in eine Rolle gezwungen wurden, die sie weder wollten noch verdient hatten. Augspurg wusste: Solange das Recht Frauen benachteiligte, waren gesellschaftliche Verbesserungen bloße Kosmetik.

Als erste deutsche Juristin mit Promotion – ihr Studium hatte sie in Zürich absolviert, da deutsche Universitäten Frauen noch nicht zuließen – stellte sie ihre juristische Expertise konsequent in den Dienst der Frauenbewegung. In Vorträgen, Petitionen, Artikeln und Broschüren kämpfte sie mit Nachdruck für Reformen, besonders im Familienrecht. Ihr scharfer Verstand und ihre Fähigkeit, öffentlichkeitswirksam zu agieren, machten sie bald zur führenden Stimme des radikalen Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung.

Die Ehe als Kampffeld

Ein besonderes Augenmerk legte Augspurg auf das Ehe- und Familienrecht, das sie als zentrales Instrument patriarchaler Herrschaft identifizierte. Ihre Kritik am Entwurf des Bürgerlichen Gesetzbuchs war heftig und öffentlich: Sie prangerte öffentlichkeitswirksam an, dass Ehefrauen durch das Gesetz entrechtet wurden – bevormundet von ihren Ehemännern, ohne Selbstbestimmung und ohne Eigentum. Mit Flugblättern, Protestaktionen und eindringlichen Reden mobilisierte sie tausende Frauen zum Widerstand.

Auch der bürgerlichen Ehe selbst sagte sie den Kampf an: In einem offenen Brief von 1905 rief sie zum Boykott gegen traditionelle Ehen auf. Ihre Forderung: ein gleichberechtigtes Eheverständnis, in dem Frauen nicht ihre Namen und ihre Rechte an der Traualtarstufe ablegen müssten. Der öffentliche Aufschrei war groß, so auch das Medienecho. Augspurg hatte ihr Ziel erreicht: Eine gesellschaftliche Diskussion um das Eherecht war entfacht.

Wahlrecht – Mittel und Ziel zugleich

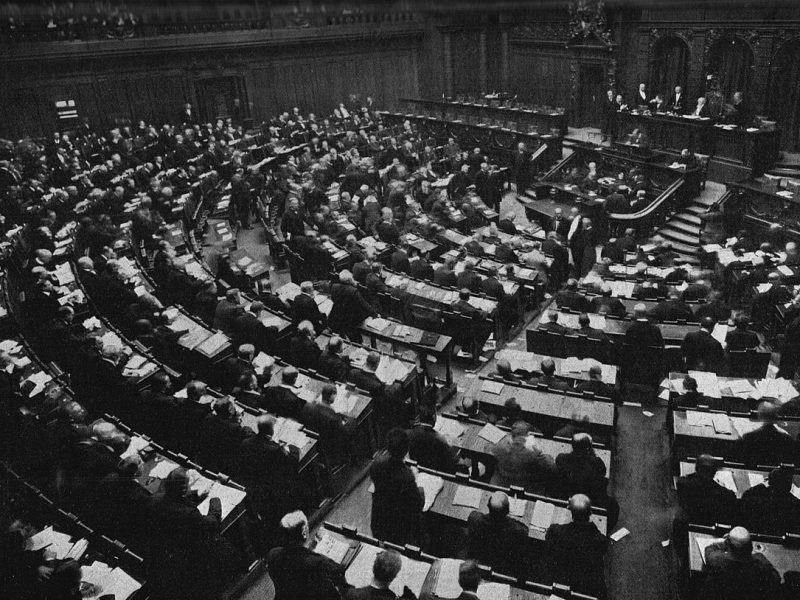

Zentral in ihrem politischen Wirken war Augspurgs Engagement für das Wahlrecht für Frauen. Was heute selbstverständlich scheint, war vor gut 120 Jahren eine radikale Forderung. Zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Lida Gustava Heymann gründete Augspurg 1902 den Deutschen Verein für Frauenstimmrecht. Frauen durften zwar eigentlich keine Vereine gründen, doch die Aktivistinnen nutzen geschickt eine Lücke im Hamburger Vereinsrecht, welches Frauen nicht explizit ausschloss.

Augspurg betrieb Öffentlichkeitsarbeit mit bemerkenswerter Professionalität: Sie verfasste Artikel, organisierte Versammlungen, nutzte die Presse gezielt für ihre Anliegen. Sie hielt Reden in überfüllten Sälen, schrieb sogar eine Hymne für die Bewegung und adaptierte Symboliken der britischen Suffragetten – Farben, Lieder, Fahnen. Alles diente dem Ziel, das Frauenwahlrecht ins öffentliche Bewusstsein zu bringen.

Parteiunabhängig für Demokratie und Frieden

Trotz ihrer Nähe zur SPD und einer kurzen Mitgliedschaft in der Freisinnigen Volkspartei blieb Anita Augspurg parteiunabhängig. Für sie war Gleichberechtigung keine Nebenforderung im Klassenkampf, sondern ein eigenständiger, gesamtgesellschaftlicher Anspruch. Diese Haltung führte zu Spannungen innerhalb der Frauenbewegung, besonders, als gemäßigte Kräfte das Wahlrecht lediglich nach männlichem Vorbild – etwa nach dem Dreiklassenwahlrecht – forderten. Augspurg dagegen pochte auf ein uneingeschränktes, gleiches, geheimes und direktes Wahlrecht – unabhängig vom Geschlecht.

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs rückte ihr zweites großes Anliegen in den Mittelpunkt: der Frieden. Augspurg verknüpfte konsequent den Kampf gegen patriarchale Strukturen mit einer radikalen Ablehnung von Krieg und Gewalt – den „Männerstaat“ machte sie verantwortlich für die Gewaltkatastrophen der Geschichte. Ihre Stimme fand im Kriegsgetöse jedoch kaum Gehör.

Erfolgreich – und vergessen?

Nachdem 1918 das Frauenwahlrecht eingeführt wurde – ein Meilenstein, für den Augspurg jahrzehntelang gearbeitet hatte – durften deutsche Frauen ihre Stimme zum ersten Mal bei den Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919 abgeben. Bei dieser Wahl wurden 37 weibliche Abgeordnete in das Parlament gewählt, was einem Frauenanteil von 9,7 % entsprach.

Augspurg war nicht unter ihnen. In der Weimarer Republik arbeitete sie weiter publizistisch, gab mit Lida Gustava Heymann die Zeitschrift Die Frau im Staat heraus, doch ihre Bedeutung verblasste.

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 kehrte sie von einer Auslandsreise nicht mehr zurück. Deutschland war kein sicherer Ort mehr für eine Frau wie sie: Feministin, Lesbe, Pazifistin – zu vieles an ihr widersprach der NS-Ideologie. Deshalb blieb Augspurg im Exil in Zürich, wo sie 1943 im Alter von 86 Jahren starb.

Heute lohnt es sich, Anita Augspurg neu zu entdecken. Ihre Strategien wirken modern: professionelle Öffentlichkeitsarbeit, juristisches Know-how, kluge Allianzen. Ihre Forderungen bleiben aktuell – nicht nur weil Frauen in vielen Ländern weiterhin für grundlegende Rechte kämpfen müssen. Auch in Deutschland ist die Gleichstellung längst nicht abgeschlossen. In Politik, Wissenschaft und Wirtschaft fehlen Frauen weiterhin in Führungspositionen. Augspurgs Mahnung, dass Rechte erkämpft, genutzt und verteidigt werden müssen, bleibt deshalb gültig.

Es ist Zeit, Anita Augspurg zurück ins kollektive Gedächtnis zu holen – nicht nur als historische Figur, sondern als eine Frau, die dem Recht ihre Stimme gab – und damit auch unser heutiges Wahlrecht erkämpfte.